외환위기·카드대란·금융위기·코로나 때 '뚝'

내수소비 비중, OECD 38개국 중 28위

[서울=뉴시스]이현주 기자 = 우리 경제 내수 부진이 장기하락 추세에 접어들었다는 분석이 나왔다. 코로나, 인플레이션 등 단기요인의 결과보다는 인구·고용·산업 등 구조적 요인이 누적된 결과다.

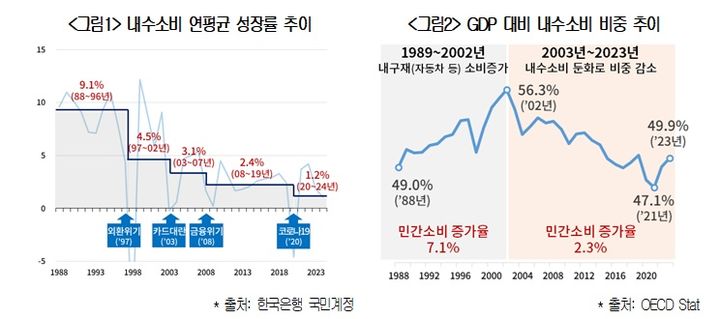

23일 대한상공회의소(대한상의)가 분석한 '내수소비 추세 및 국제 비교 연구' 결과에 따르면, 우리나라의 내수소비는 1996년까지 꾸준한 성장세를 유지했으나 이후 추세적인 하락세에 접어든 것으로 나타났다.

특히 경제위기를 겪으며 마치 계단처럼 한 단계씩 소비 성장률이 낮아졌다.

1988년부터 2024년까지 경제에 큰 충격을 준 4번의 사건을 기점으로 1988~1996년에는 9.1%였던 평균 소비 성장률이 1997년 외환위기 이후에는 4.5%(1997~2002년)로 낮아졌고, 2003년 카드대란 이후 3.1%(2003~2007년), 2008년 금융위기 이후에는 2.4%(2008~2019년)로 낮아졌다. 최근인 2020년 코로나 사태 이후에는 1.2%까지 떨어져 낙폭이 커졌다.

소비 성장률이 둔화되면서 GDP에서 내수소비가 차지하는 비중도 감소 추세다. 내수 비중은 2002년 56.3%를 기록한 후 하락세를 보여 2021년 코로나 기간 중 47.1%까지 떨어졌다.

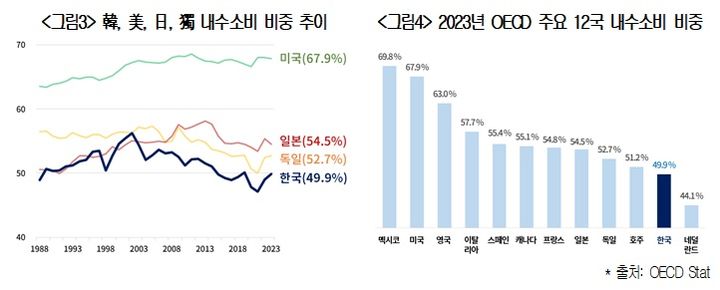

1988년 올림픽을 계기로 승용차와 전자제품 확산, 소비 활성화 등으로 소비 비중이 꾸준히 증가해 2002년에는 독일, 일본 등 주요 선진국과 비슷한 수준까지 상승했으나 이후 하락 추세에 접어들었다.

그 결과 우리나라의 내수소비 비중은 2023년 기준 OECD 38개국 중 28위이며, 경제규모가 1조 달러를 넘는 12개 국가 중에서는 11위를 기록해 네덜란드 다음으로 낮은 것으로 나타났다. 우리나라보다 내수소비 비중이 낮은 국가는 이스라엘, 체코, 스웨덴, 룩셈부르크 등 인구 1000만명 이하의 내수시장이 협소한 국가들이다.

23일 대한상공회의소(대한상의)가 분석한 '내수소비 추세 및 국제 비교 연구' 결과에 따르면, 우리나라의 내수소비는 1996년까지 꾸준한 성장세를 유지했으나 이후 추세적인 하락세에 접어든 것으로 나타났다.

특히 경제위기를 겪으며 마치 계단처럼 한 단계씩 소비 성장률이 낮아졌다.

1988년부터 2024년까지 경제에 큰 충격을 준 4번의 사건을 기점으로 1988~1996년에는 9.1%였던 평균 소비 성장률이 1997년 외환위기 이후에는 4.5%(1997~2002년)로 낮아졌고, 2003년 카드대란 이후 3.1%(2003~2007년), 2008년 금융위기 이후에는 2.4%(2008~2019년)로 낮아졌다. 최근인 2020년 코로나 사태 이후에는 1.2%까지 떨어져 낙폭이 커졌다.

소비 성장률이 둔화되면서 GDP에서 내수소비가 차지하는 비중도 감소 추세다. 내수 비중은 2002년 56.3%를 기록한 후 하락세를 보여 2021년 코로나 기간 중 47.1%까지 떨어졌다.

1988년 올림픽을 계기로 승용차와 전자제품 확산, 소비 활성화 등으로 소비 비중이 꾸준히 증가해 2002년에는 독일, 일본 등 주요 선진국과 비슷한 수준까지 상승했으나 이후 하락 추세에 접어들었다.

그 결과 우리나라의 내수소비 비중은 2023년 기준 OECD 38개국 중 28위이며, 경제규모가 1조 달러를 넘는 12개 국가 중에서는 11위를 기록해 네덜란드 다음으로 낮은 것으로 나타났다. 우리나라보다 내수소비 비중이 낮은 국가는 이스라엘, 체코, 스웨덴, 룩셈부르크 등 인구 1000만명 이하의 내수시장이 협소한 국가들이다.

상의는 내수소비 부진의 중장기 요인으로 고령화로 인한 인구구조의 변화와 고령층 소비성향의 감소를 가장 먼저 꼽았다.

65세 이상 인구 비중은 2000년 7%에서 2024년 20%까지 빠르게 증가한 반면 이들의 소비성향이 빠르게 하락했다. 2006년 4분기 60세 이상의 평균소비성향은 81.3%였으나 2024년 4분기에는 64.6%까지 떨어져 세대 중 제일 낮은 수준이었다.

가계 자산 상당부분이 부동산에 묶여 있는 상황도 주요 요인으로 지목했다. 우리나라 가계 자산에서 부동산이 차지하는 비중은 70.5%, 임대보증금까지 포함한다면 77.3%로 매우 높은 편이다. 여기에 가계부채와 그에 따른 이자부담도 늘고 있다.

상의는 단기 해법으로 공격적 경기부양 정책을 제시했다. 현재 인공지능(AI) 기반 산업전환을 이루기 위해 데이터센터, 전력망 등 정부의 대규모 인프라 투자가 필요한 만큼 해당 분야에 정부지출을 늘려 경기부양과 미래산업 육성이라는 두 마리 토끼를 잡아야 한다는 것이다.

아울러 중장기적으로 구조적 요인을 해소하기 위해 서비스업 육성과 고령층 소비여력 확충, 해외인구 유입 등이 필요하다고 주장했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]