박대종의 ‘문화소통’

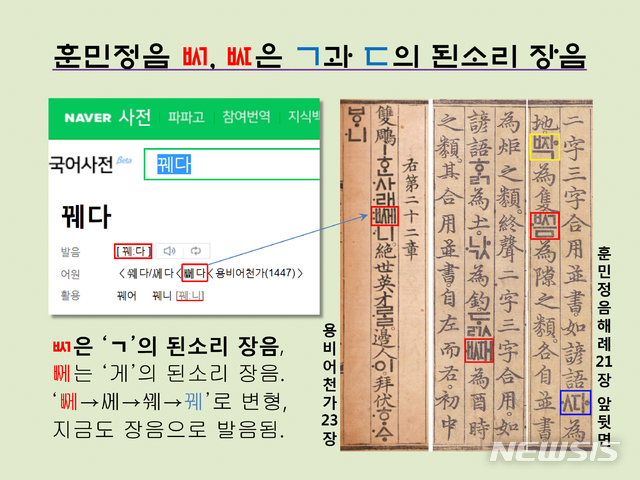

<사진> 훈민정음해례 21장에 나오는 3자 병서 ㅴ, ㅵ은 ㄱ과 ㄷ의 ‘된소리 장음’. 된소리부호(ㅂ)+된소리부호(ㅅ)=긴 된소리부호(ㅄ). ‘ㅄ-’은 그 우측 글자가 ‘긴 된소리’임을 나타내는 부호였다.

【서울=뉴시스】 앞서 ‘훈민정음의 흑역사, 된소리(ㅺ)와 긴소리(ㄲ)’ 및 ‘훈민정음의 ㅥㆀ은 ㄲㄸㅃㅉㅆㆅ처럼 긴소리’ 편을 통해 우리말 된소리와 긴소리의 왜곡과 그 실체에 대해 살펴보았다. 그렇다면 이젠 해례본에 나와 있으나 관련 설명이 없어 후세인들로 하여금 골머리를 앓게 한 3자 합용병서 ‘ㅴ’과 ‘ㅵ’이 무엇인지 이해할 때가 되었다.

전탁을 깨우치고 나면 ㅴ을 알 수 있기 때문이다. 1음절 내 1개 초성 뭉치인 ㅴ을 3음절의 psk(브스그)로 보는 시각은, 음(音)과 성(聲)이 다름을 간과한 것으로, “무릇 글자는 초성․중성․종성을 합쳐 써야만 1음을 이룬다”는 훈민정음의 대원칙에 비춰볼 때 큰 오판이다.

<사진>에서처럼, 훈민정음해례 21장에는 초성 3개가 좁은 공간에 달라붙어 있어 복잡하고도 기이한 느낌을 주는 ㅴ과 ㅵ의 예가 나온다. 오늘날에도 ‘時(때 시)’의 ‘때’는 된소리인데, 해례본에선 ‘時’의 우리말 훈을 ‘ㅵㅐ’로 표기하였다. ‘ㅼㅏ(地)’처럼 간단히 된시옷만 써서 ‘ㅼㅐ’하면 됐을 터인데 왜 굳이 복잡하게 ‘ㅼ’ 앞에 ㅂ을 더 썼을까?

그 이유는 ‘된소리의 장음’을 표시하기 위함이었다. 세종께서 우리말 된소리를 표기하기 위해 선택한 부호는 ‘ㅂ’과 ‘ㅅ’, ‘ㅄ’ 세 종류였다. 자기 오른쪽에 있는 글자가 된소리임을 나타내는 부호라는 점에서, ‘된ㅅ’과 ‘된ㅂ’은 비록 생김새가 다른 이란성이지만 함께 병서할 경우 ㄲㄸ처럼 ‘쌍둥이=쌍자음’으로 간주할 수 있다. 무릇 덧붙으면 길어지는 법이다. 훈민정음에선 같은 글자끼리 병서한 쌍자음(ㄲㄸㅃㅉㅆㆅ, ㅥㆀ)은 긴소리였다. 그러한 원리대로, ‘된소리부호(ㅂ)+된소리부호(ㅅ)=긴 된소리부호(ㅄ)’, 즉 된소리 표시 쌍둥이 글자인 된ㅂ과 된ㅅ을 중복한 ‘ㅄ-’은 그 우측 글자가 ‘긴 된소리’임을 나타내는 부호였다.

그렇다면, 된소리 장음부호는 왜 그 순서가 된시옷을 앞에 쓴 ‘ㅽ-’이 아닌 된비읍을 앞에 쓴 ‘ㅄ-’일까? 그 까닭은 ‘아설순치후’의 순서를 적용했기 때문이다. 훈민정음 해례본 맨 앞 4장 분량의 ‘어제훈민정음’ 편에선, ㄱ에서 ㅿ까지의 23개 초성을 나열할 때 ‘아설순치후’의 순서에 따랐다. 그처럼 된소리의 장음을 표기하기 위해 목적과 역할 상 동자인 된ㅅ과 된ㅂ을 함께 써야 하는 경우에도, 순음 ㅂ을 치음 ㅅ보다 더 앞에 써 ‘ㅄ-’의 형태로 고정시켰으니, 세종의 철저함과 세심함은 이루 말할 수 없을 정도이다.

세월이 흘러 오늘날엔 단음으로 변했지만, 훈민정음 해례본이 증명하듯 세종 당시엔 ‘때(時)’는 장음이었다. ‘때’와 달리 여전히 장음을 유지하고 있는 말은 “구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라”할 때의 ‘꿰’이다. 사전에서 보듯 오늘날 장음 표시는 [꿰ː]라 하지만, 세종은 초성을 활용했다. ㄱ의 긴소리는 ㄲ이었으며, ㄱ의 된소리는 왼쪽에 된시옷을 쓴 ㅺ이었다. 그리고 된소리 ㅺ의 장음은 또 다른 ‘된소리 부호’를 한 번 더 앞쪽에 쓴 ㅴ이었다.

어떤 물건에 “금이 가면” 사이가 벌어져 틈이 생기니, ‘금’은 ‘틈(隙극)’과 동의어다. 해례본을 보면 세종 때엔 ‘금’의 긴 된소리, 요즘 식으론 [끔ː]이 ‘간극’을 나타내는 우리말 고유어였다. 그처럼 세종대왕은 3자 합용병서 ㅴ과 ㅵ을 우리말 토속어 중 ㄱ과 ㄷ의 ‘된소리 장음’을 표기하는 글자로 규정했다. 그것들은 된소리가 없는 한자어용은 아니었다.

훈민정음 창제 당시 우리말 된소리 표기법을 정리하면 다음과 같다. 2자든 3자든 맨 우측 글자가 된소리의 주장(실사)이고, 그 왼쪽은 된소리임을 암시하는 보조 부호(허사)이다. 아음 ‘ㄱ’과 순음 ‘ㅂ’의 된소리는 된시옷을 이용한 ‘ㅺ’과 ‘ㅽ’이다. 치음 ‘ㅅ’과 ‘ㅈ’의 된소리는 된비읍을 쓴 ‘ㅄ’과 ‘ㅶ’이다. 설음 ‘ㄷ’의 경우 치음과 속성이 유사하여 된ㅂ과 된ㅅ을 모두 쓰되, 몇 안 되는 동음이의어들끼리 혼란 없이 형태적으로 구별되게 하였다(예: ‘ㅼㅏ’는 地, ‘ㅳㅏ’는 摘). 그리고 된소리의 장음은 ㄱ과 ㄷ의 앞에 된소리 쌍자음 부호인 ‘ㅄ-’을 붙여 ‘ㅴ’과 ‘ㅵ’으로 쓰니, 그 정교하고 완벽한 체계에 감복하지 않을 수 없다.

대종언어연구소 소장 [email protected]