【서울=뉴시스】<국제 뉴스환경(혹은 시장)에서의 통신사의 역할…국내외 뉴스통신사의 비교>

1. 서론

이집트 카이로의 타흐리르 광장(Tahrir Square)에서 벌어진 반정부 시위는 2011년1월 시민의 승리로 끝났다. 당시 이집트관영언론은 거짓을 보도했고, 국제 주요통신사는 시위현장 접근이 쉽지 않았다. 이때 시위에 참여한 시민이 SNS를 통해 정부의 유혈진압과정을 전 세계에 폭로함으로써, 이집트 독재정권이 붕괴되는 계기가 되었다. 아프가니스탄의 탈레반이나 이라크와 시리아의 영토를 각각 1/3이상 점령하고 있는 ISIS의 경우에도 자신들의 주장과 폭력을 정당화하기 위해 SNS를 통한 보도경쟁에 참여하고 있다. 특히 인질과 포로를 잔인하게 살해하는 장면을 고화질동영상으로 제작하여 배포함으로써, 디지털미디어를 자신들의 목적에 활용하고 있다.

현대사회에서 미디어는 수용자에게 세계를 보는 눈을 제공한다. 미디어가 제공하는 시각은 독자적인 취재망을 통해 수집한 뉴스를 독자적인 시각으로 해석하고, 설명하는 일련의 과정을 통해서 이루어진다(Schmidt & Wilke, 1998, p.169; Junghans & Hanitzsch, 2006, p.412). 해외특파원은 자신이 파견된 지역의 소식을 전달할 뿐만 아니라, 서로 다른 역사적 사회적 배경을 가진 문화간의 커뮤니케이션을 가능하게 만드는 역할을 한다(Maletzke, 1966, p.326). 해외특파원이 전달하는 정보는 정치와 경제에 직접적인 영향력을 행사하는데, 국제보도는 다른 국가의 현실을 알려줄 뿐만 아니라 뉴스가 보도되는 국가의 국민들에게는 국제사회에서 자국이 취해야 하는 정치적 입장과 교역을 위한 전략을 수립하는데 중요한 역할을 한다(Schwanebeck, 2003, p.30). 또한 국제적으로 위기상황이 발생할수록 국제보도의 역할은 더욱 커지는데, 국제관계에서 국가가 채택해야할 전략을 결정하는데 국제보도는 중요한 인식의 틀을 제공한다.

로빈슨은 자신의 연구에서 미국이 소말리아 내전을 해결하려고 직접 개입한 것은 CNN이 보도를 통해 소말리아문제를 빨리 해결해야 한다고 주장하면서 국제사회의 압력이 컸기 때문이라고 했다(Robinson, 2002). 또한 1999년 코소보에서 벌어진 세르비아군대의 알바니아계 코소보인에 대한 탄압과 학살이 언론에 보도되면서 NATO의 세르비아공급으로 연계되었다(Hume, 1998, p.77). 반대로 독일서부공영방송(WDR)의 다큐멘터리 제작자(PD)인 마티아스 베르트(Matthias Werth)는 1999년 코소보전쟁이 실제로는 서방세계가 계획적으로 세르비아를 전쟁으로 몰아넣은 측면이 있으며, 세르비아의 공습이 있기 이전에 이미 ‘말발굽계획(Hufseisenplan)’이라는 공습계획을 수립했다고 폭로했다. 총5부작으로 제작된 베르트의 다큐멘터리 ‘그것은 하나의 거짓말로 시작되었다(Es begann mit einer Luege)'는 나토공습으로 삶의 터전을 잃은 세르비아인들에게 대한 서유럽국가의 지원을 이끌어내는 계기가 되었다. 또한 세르비아로부터의 독립이 확실시되던 코소보가 국제사회에서 자주독립국가로 인정받지 못하고 어정쩡한 상태로 남게 된 단초를 제공했다(Rathfelder, 2010). 이러한 보도의 밑바탕에는 공식적인 뉴스통신사가 제공하지 않는 영상과 현지 소식을 독립다큐제작자와 민간기록자가 취합하여 다큐멘터리로 제작하였기에 가능했다.

이처럼 국제보도는 단순히 해외소식을 전달하는데 머물지 않고, 구체적인 영향력 행사로 연계된다는 점에서 매우 중요하다. 특히 국제뉴스를 최종적으로 소비하는 수용자는 1차적으로 현장에서 기사를 작성한 기자의 눈에 의지하기 때문에, 누가 어떠한 시각에서 취재했느냐에 따라서 영향력의 정도와 방향이 달라진다.

그러나 글로벌화와 디지털화가 이제 전지구적으로 정보의 흐름을 바꾸어 놓고 있다. 주로 뉴스통신사의 해외특파원에 의존했던 국제뉴스를 우리는 페이스북이나 트위터, 유투브와 같은 SNS를 통해서 실시간으로 현지의 소식을 접할 수 있고, 때로는 국제정치적 역학관계에서 파생된 이해관계나 취재원보호를 목적으로 뉴스통신사 특파원들이 전하지 않는 생생한 이야기를 언제든지 원하는 시점에 얻을 수 있는 환경이다. 이는 미디어환경에 근본적으로 일방적인 정보전달방식에서 쌍방향으로 바뀌었음을 의미한다.

이러한 현상은 단지 국제보도에 그치지 않는다. 국제보도의 경우에는 그래도 언어장벽과 시차등으로 인해서 뉴스통신사의 영향력이 아직까지는 유지되고 있지만, 국내뉴스의 경우에는 오보가 곧바로 뉴스통신사의 신뢰성과 연계되는 현상이 발생할 수 밖에 없다. 예컨대 ‘세월호 참사’가 발생했던 2014년4월16일 진도앞바다에서 벌어진 해경의 여론조작에 속수무책으로 끌려다녔던 신문과 방송 가운데 가장 큰 비판을 받은 언론사의 하나가 연합뉴스와 YTN이었다. 연합뉴스의 연합뉴스TV와 YTN은 보도전문채널의 속성상 끊임없는 속보경쟁과 영상확보를 위한 경쟁을 벌여야했다. 결과적으로 시간대별로 발표된 해경의 조작된 구조상황은 마치 현장에서 뉴스통신사 기자들이 직접 취재한 것처럼 보도되면서 시청자들에게 신뢰를 잃어버리는 원인의 하나가 되었다. ‘세월호 보도’는 더 이상 속보경쟁, 보도자료와 기자회견에 의존하는 취재방식으로는 새로운 뉴스환경에 맞는 보도를 할 수 없다는 사실을 확인한 사건이었다.

일반적으로 신문과 방송, 인터넷에서 제공하는 뉴스의 70%이상을 뉴스통신사가 제공한다고 한다(Roehm, 2001). 신문이나 방송, 인터넷기자가 직접 발로 뛰어서 기사를 작성하는 경우는 드물며, 대부분은 통신이 제공하는 기사를 바탕으로 보강취재를 하거나, 통신기자와 다양한 보도자료를 바탕으로 재구성하거나 논평을 하는 경우가 대부분이라고 한다. 그러나 디지털환경에서 뉴스의 생산과 소비방식이 다양화하면서 뉴스통신사의 뉴스생산방식과 서비스제공에도 변화가 필요한 시점이다. 또한 일간신문과 방송사에 기사를 제공하는 것만으로 수익을 창출하기 어렵고, 온라인을 이용하여 인터넷공간과 모바일공간에서 뉴스를 소비하는 디지털 네이티브에게 도달하는 일은 더더욱 어렵다. 그래서 세계의 주요 뉴스통신사는 이미 신문과 방송, 인터넷매체에 실시간 속보를 제공하는데 머물지 않고, 동영상과 같은 융합형 서비스를 제공하기 위해 조직을 혁신하고 있다. 또한 새로운 서비스는 기성언론뿐만 아니라 파워블로거를 비롯한 이용자도 접근할 수 있도록 다양화시키고 있다. 이러한 일련의 변화의 축은 뉴스통신사의 전문화와 통합뉴스룸 강화, 뉴스의 시청각화와 멀티미디어화, 뉴스생산방식의 강화로 연계되고 있다.

이 발제문에서는 이러한 미디어 환경변화에 맞춰 해외 뉴스통신사가 어떻게 뉴스제작방식을 변화시켜나가고, 통신사의 위상을 찾아가는지에 대해 독일을 중심으로 살펴보았으며, 이를 바탕으로 시사점을 찾아보았다.

2. 뉴스통신사의 변천

일반적으로 뉴스를 제3자에게 제공하는 사업자는 뉴스통신사(News Agency)라고 지칭한다. 뉴스통신사는 통상 신문이나 방송 등 뉴스를 제작하는 매체사에 기사와 사진, 동영상, 그래픽과 디자인, 만평 등을 제공한다. 그러나 이 가운데 하나의 분야에만 특화한 소규모의 전문통신사를 통상 뉴스 신디케이트라고 지칭한다. 여기에 뉴스통신사나 뉴스신디케이트와 유사한 기능을 하는 사업자로 PR대행사가 있다. PR대행사는 홍보를 목적으로 하는 기업을 대행하여 신문이나 방송과 같은 미디어에서 퍼블리시티를 목적으로 기업홍보자료를 제공하는 사업자이다. 이들의 기사작성과 사진촬영, 영상제작 등은 모두 저널리즘의 원칙에 따라서 이루어지기 때문에, 통신사와 기능적으로 큰 차이가 없다. 다만 뉴스통신사와 뉴스 신디케이트가 판매를 목적으로 한다면, PR대행사는 기업으로부터 콘텐츠제작비용을 받아서, 무료로 콘텐츠를 매체사에 제공한다는 특징이 있다. 뉴스통신사가 종합적인 정보를 다룬다면, 뉴스 신디케이트는 전문적인 정보만을 다룬다는 점에서 차이가 있다. 대다수 국가에서 뉴스통신사는 관영으로 운영되는 경우가 많으며, 복수의 통신사가 경쟁하는 국가는 많지 않다. 전 세계적으로 통신사의 수는 약 180개정도로 추산되는데, 이 가운데 대부분은 국영이나 관영통신사이고, 이들과 경쟁하는 상업통신사의 수는 적은 편이다.

이러한 뉴스통신사는 고대사회부터 시작되었다는 주장이 있다. 국가의 정책적 결정사항을 전국에 알리기 위해 뉴스를 전달하는 통신조직을 운영했으며, 군사적으로는 교전상황을 빠르게 전달할 목적으로 뉴스통신조직을 운영했다. 그러한 의미에서 조선시대 파발이나 봉화와 같은 조직의 기능도 일종의 뉴스통신이라 볼 수 있을 것이다. 그러나 현대적 의미의 뉴스통신사가 생성된 계기는 우편제도의 도입과 맞물려있다. 현재와 같이 기계적인 전송수단을 통해서 뉴스를 송신하기 이전에는 우편비둘기나 파발, 여행자나 우편마차 등을 이용했다. 이러한 뉴스를 고객에게 제공하는 사업은 14세기 베니스에서는 일반적이었다고 한다. 베니스의 외교관과 상인들은 자신들에게 전 세계의 주요소식을 전해줄 외교관이나 상인에게 일정하게 대가를 지불하고 정기적으로 뉴스를 구독한 것으로 알려져 있다.

그러나 첫 번째 통신사는 16세기경 독일의 아욱스부르그(Augsburg)의 상인인 야콥 푸거(Jakob Fugger)로 자신과 거래하는 유럽과 전세계 유럽식민지의 거래상에게 장부에 해당지역의 뉴스를 첨부하도록 함으로써 뉴스를 취합할 수 있었다. 푸거를 이렇게 수집한 뉴스를 다시 자신의 거래처에 요약해서 보냈고, 본인 스스로 전 세계의 주요뉴스를 파악할 수 있었다. 푸거가 활용한 뉴스의 상당수는 아욱스부르크의 신문기자인 예레미아스 크라서(Jeremias Crasser)와 예레미아스 쉬플레(Jeremias Schiffle)를 통해서였는데, 둘은 1571년 공식적으로 신문통신사무소를 개소하고, 기사를 판매했다. 이들 이외에도 16세기에는 공무원이나 외교관, 우편배달부, 상인들이 부업으로 뉴스통신원으로 활동했다. 이들에 의해서 수집된 정보를 거래장부나 편지들을 통해서 배포하고, 다시 동일한 방식으로 현지의 소식을 취합하는 형태를 푸거신문(Fugger Zeitung)이라고 명명했다. 특히 푸거는 자신이 누구에게 정보를 제공할지, 그리고 취합된 정보가운데 무엇을 등재할지를 혼자 결정하였기 때문에, 현대적 의미의 편집권을 행사했다고 볼 수 있다(Bauer, 2011).

17세기이후 빠른 경제성장과 공업화, 증권시장의 개장, 광범위한 식민지의 경영으로 뉴스의 량과 수요는 기아급수적으로 늘어난다. 이러한 수요에 맞춰 해외특파원과 통신원을 고용하고, 정기적으로 뉴스서비스를 제공하기 시작한 것은 19세기초이다. 1833년 네덜란드인 이자크 벨린판테(Isaac Belinfante)는 통신사를 설립하고 뉴스를 고객에게 제공했으며, 1844년 신문발행인인 파스 디아스(M. Pas Dias)와 공동으로 네덜란디쉬 페스뷰로(Nederlandsch Haagsch Persbuerau)를 설립했다(van de Plasse, pp.20-21).

비슷한 시기인 1835년 프랑스에서도 샤를-루이 아바스(Charles-Louis Havas, 1783–1858)가 최초의 통신사인 아바스(Havas)를 설립하여 상업적뉴스를 필요로 하는 고객을 모집하여 뉴스서비스를 제공했다. 이러한 통신을 초창기에는 상인들이 주로 활용했으나, 점차 신문제작자들이 뉴스의 정확성과 신속성 그리고 광범위한 내용의 가치를 인지하고 정기구독을 하기 시작했다. 아바스통신사는 이후 관영 AFP(Agence France-Presse)통신사로 개칭된다.

1849년 독일인 파울 율리우스 로이터(Paul Julius Reuter, 1816–1899)가 독일의 아헨(Aachen)시에 최초의 뉴스통신사를 설립하였으며, 1851년에는 영국의 런던에 로이터스 통신사(Agentur Reuters)를 설립했다. 로이터는 초창기 증권시장과 경제뉴스에 집중했으며, 프랑스 칼레(Calais)와 영국의 도버(Dover)사이에 설치한 케이블망을 통해서 뉴스를 영국에서 대륙으로 신속하게 타전할 수 있었다. 로이터는 뉴스통신운영에 두 개의 원칙을 가지고 있었다. 첫째로 모든 뉴스는 가장 빠르게 전달되어야 하고, 둘째로 모든 고객에게 동일한 서비스를 제공한다는 원칙을 고수했다.

미국에서는 유럽의 신문을 실은 여객선이 미국에 도착하여 입국수속을 밝는 점에 창안하여 6명의 뉴욕신문발행인이 1848년 뉴스통신사 하버뉴스(Harbour News)를 설립했다. 하버뉴스는 유럽에서 들여온 신문의 주요뉴스를 분석하여 텔레그램으로 각 신문사 편집국에 서비스를 제공했다. 하버뉴스는 이후 신문발행인의 협동조합인 AP(Associated Press)로 개칭되었다. AP는 1880년 이미 미국 전역에서 355개 신문사에 뉴스서비스를 제공하고 있었다. 독일에서는 프랑스의 아바스통신사에서 교육을 받은 베른하르트 볼프(Bernhard Wolff)가 1849년 볼프쉐 텔레그라펜뷔로(WTB)라는 독일 최초의 뉴스통신사를 설립하였다.

19세기에 설립되기 시작한 뉴스통신사는 20세기에 들어서면서 미국과 독일처럼 신문사의 조합형태로 운영되는 민간뉴스통신사가 발전한 국가도 있지만, 대부분의 경우에는 국가주도의 관영통신사로 발전하였다. 특히 제2차세계대전이후 시작된 세계경제공황은 대다수 국가에서 라디오를 비롯하여 뉴스통신사 등 국가기간통신망을 이용하는 사업은 순차적으로 관영화되었다.

현재 전 세계적으로 활동하는 뉴스통신사는 통상 신문과 방송, 인터넷에 기사와 사진, 영상을 제공한다. 대표적으로 AFP (Agence France-Presse), ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), AP (Associated Press), Bloomberg News, Dow Jones & Company, dpa (Deutsche Presse-Agentur), EFE, ITAR-TASS, Interfax, Inter Press Service, Thomson Reuters, UPI (United Press International), Xinhua등이 포함된다. 규모는 작지만 전문통신사로는 awp, epd (Evangelischer Pressedienst), Global Press News-Agency, idea, idw (Informationsdienst Wissenschaft), kipa-apic (Katholische internationale Presseagentur), KNA (Katholische Nachrichten-Agentur), pte (pressetext Nachrichtenagentur), sid (Sport-Informations-Dienst), vwd (Vereinigte Wirtschaftsdienste)등이 있다. 이러한 통신사는 비록 규모는 국제통신사보다 작지만, 전문분야에서 기사와 사진, 동영상을 제공한다는 의미에서 통신사로 분류할 수 있다.

뉴스통신사의 경영환경은 디지털화와 인터넷도입이후 크게 변화하고 있다. 인터넷의 발전은 뉴스매체의 중심을 신문과 텔레비전에서 인터넷과 모바일을 통한 콘텐츠소비로 무게중심을 이동시켰으며, 뉴스도 사진이나 영상이 곁들여진 기사 중심에서 인포그래픽과 동영상, 나아가 쌍방향 커뮤니케이션의 형태로 진화하고 있다. 또한 표준화된 보편적인 콘텐츠보다는 전문적이거나 이용자의 욕구에 맞게 맞춤형으로 제공하는 콘텐츠가 늘어나고 있다. 전통적으로 대중매체가 전달하는 뉴스를 수용하는데 만족했던 이용자들이 SNS의 발전과 더불어 적극적인 뉴스생산자로 등장하기 시작했다. 이러한 환경에서 뉴스통신사의 역할은 신속하고 광범위한 뉴스전달뿐만 아니라, 새로운 미디어기술에 이용자의 변화하는 욕구를 충족시키기 위해 진화할 필요가 있다.

3. 독일의 뉴스통신시장

1. 서론

이집트 카이로의 타흐리르 광장(Tahrir Square)에서 벌어진 반정부 시위는 2011년1월 시민의 승리로 끝났다. 당시 이집트관영언론은 거짓을 보도했고, 국제 주요통신사는 시위현장 접근이 쉽지 않았다. 이때 시위에 참여한 시민이 SNS를 통해 정부의 유혈진압과정을 전 세계에 폭로함으로써, 이집트 독재정권이 붕괴되는 계기가 되었다. 아프가니스탄의 탈레반이나 이라크와 시리아의 영토를 각각 1/3이상 점령하고 있는 ISIS의 경우에도 자신들의 주장과 폭력을 정당화하기 위해 SNS를 통한 보도경쟁에 참여하고 있다. 특히 인질과 포로를 잔인하게 살해하는 장면을 고화질동영상으로 제작하여 배포함으로써, 디지털미디어를 자신들의 목적에 활용하고 있다.

현대사회에서 미디어는 수용자에게 세계를 보는 눈을 제공한다. 미디어가 제공하는 시각은 독자적인 취재망을 통해 수집한 뉴스를 독자적인 시각으로 해석하고, 설명하는 일련의 과정을 통해서 이루어진다(Schmidt & Wilke, 1998, p.169; Junghans & Hanitzsch, 2006, p.412). 해외특파원은 자신이 파견된 지역의 소식을 전달할 뿐만 아니라, 서로 다른 역사적 사회적 배경을 가진 문화간의 커뮤니케이션을 가능하게 만드는 역할을 한다(Maletzke, 1966, p.326). 해외특파원이 전달하는 정보는 정치와 경제에 직접적인 영향력을 행사하는데, 국제보도는 다른 국가의 현실을 알려줄 뿐만 아니라 뉴스가 보도되는 국가의 국민들에게는 국제사회에서 자국이 취해야 하는 정치적 입장과 교역을 위한 전략을 수립하는데 중요한 역할을 한다(Schwanebeck, 2003, p.30). 또한 국제적으로 위기상황이 발생할수록 국제보도의 역할은 더욱 커지는데, 국제관계에서 국가가 채택해야할 전략을 결정하는데 국제보도는 중요한 인식의 틀을 제공한다.

로빈슨은 자신의 연구에서 미국이 소말리아 내전을 해결하려고 직접 개입한 것은 CNN이 보도를 통해 소말리아문제를 빨리 해결해야 한다고 주장하면서 국제사회의 압력이 컸기 때문이라고 했다(Robinson, 2002). 또한 1999년 코소보에서 벌어진 세르비아군대의 알바니아계 코소보인에 대한 탄압과 학살이 언론에 보도되면서 NATO의 세르비아공급으로 연계되었다(Hume, 1998, p.77). 반대로 독일서부공영방송(WDR)의 다큐멘터리 제작자(PD)인 마티아스 베르트(Matthias Werth)는 1999년 코소보전쟁이 실제로는 서방세계가 계획적으로 세르비아를 전쟁으로 몰아넣은 측면이 있으며, 세르비아의 공습이 있기 이전에 이미 ‘말발굽계획(Hufseisenplan)’이라는 공습계획을 수립했다고 폭로했다. 총5부작으로 제작된 베르트의 다큐멘터리 ‘그것은 하나의 거짓말로 시작되었다(Es begann mit einer Luege)'는 나토공습으로 삶의 터전을 잃은 세르비아인들에게 대한 서유럽국가의 지원을 이끌어내는 계기가 되었다. 또한 세르비아로부터의 독립이 확실시되던 코소보가 국제사회에서 자주독립국가로 인정받지 못하고 어정쩡한 상태로 남게 된 단초를 제공했다(Rathfelder, 2010). 이러한 보도의 밑바탕에는 공식적인 뉴스통신사가 제공하지 않는 영상과 현지 소식을 독립다큐제작자와 민간기록자가 취합하여 다큐멘터리로 제작하였기에 가능했다.

이처럼 국제보도는 단순히 해외소식을 전달하는데 머물지 않고, 구체적인 영향력 행사로 연계된다는 점에서 매우 중요하다. 특히 국제뉴스를 최종적으로 소비하는 수용자는 1차적으로 현장에서 기사를 작성한 기자의 눈에 의지하기 때문에, 누가 어떠한 시각에서 취재했느냐에 따라서 영향력의 정도와 방향이 달라진다.

그러나 글로벌화와 디지털화가 이제 전지구적으로 정보의 흐름을 바꾸어 놓고 있다. 주로 뉴스통신사의 해외특파원에 의존했던 국제뉴스를 우리는 페이스북이나 트위터, 유투브와 같은 SNS를 통해서 실시간으로 현지의 소식을 접할 수 있고, 때로는 국제정치적 역학관계에서 파생된 이해관계나 취재원보호를 목적으로 뉴스통신사 특파원들이 전하지 않는 생생한 이야기를 언제든지 원하는 시점에 얻을 수 있는 환경이다. 이는 미디어환경에 근본적으로 일방적인 정보전달방식에서 쌍방향으로 바뀌었음을 의미한다.

이러한 현상은 단지 국제보도에 그치지 않는다. 국제보도의 경우에는 그래도 언어장벽과 시차등으로 인해서 뉴스통신사의 영향력이 아직까지는 유지되고 있지만, 국내뉴스의 경우에는 오보가 곧바로 뉴스통신사의 신뢰성과 연계되는 현상이 발생할 수 밖에 없다. 예컨대 ‘세월호 참사’가 발생했던 2014년4월16일 진도앞바다에서 벌어진 해경의 여론조작에 속수무책으로 끌려다녔던 신문과 방송 가운데 가장 큰 비판을 받은 언론사의 하나가 연합뉴스와 YTN이었다. 연합뉴스의 연합뉴스TV와 YTN은 보도전문채널의 속성상 끊임없는 속보경쟁과 영상확보를 위한 경쟁을 벌여야했다. 결과적으로 시간대별로 발표된 해경의 조작된 구조상황은 마치 현장에서 뉴스통신사 기자들이 직접 취재한 것처럼 보도되면서 시청자들에게 신뢰를 잃어버리는 원인의 하나가 되었다. ‘세월호 보도’는 더 이상 속보경쟁, 보도자료와 기자회견에 의존하는 취재방식으로는 새로운 뉴스환경에 맞는 보도를 할 수 없다는 사실을 확인한 사건이었다.

일반적으로 신문과 방송, 인터넷에서 제공하는 뉴스의 70%이상을 뉴스통신사가 제공한다고 한다(Roehm, 2001). 신문이나 방송, 인터넷기자가 직접 발로 뛰어서 기사를 작성하는 경우는 드물며, 대부분은 통신이 제공하는 기사를 바탕으로 보강취재를 하거나, 통신기자와 다양한 보도자료를 바탕으로 재구성하거나 논평을 하는 경우가 대부분이라고 한다. 그러나 디지털환경에서 뉴스의 생산과 소비방식이 다양화하면서 뉴스통신사의 뉴스생산방식과 서비스제공에도 변화가 필요한 시점이다. 또한 일간신문과 방송사에 기사를 제공하는 것만으로 수익을 창출하기 어렵고, 온라인을 이용하여 인터넷공간과 모바일공간에서 뉴스를 소비하는 디지털 네이티브에게 도달하는 일은 더더욱 어렵다. 그래서 세계의 주요 뉴스통신사는 이미 신문과 방송, 인터넷매체에 실시간 속보를 제공하는데 머물지 않고, 동영상과 같은 융합형 서비스를 제공하기 위해 조직을 혁신하고 있다. 또한 새로운 서비스는 기성언론뿐만 아니라 파워블로거를 비롯한 이용자도 접근할 수 있도록 다양화시키고 있다. 이러한 일련의 변화의 축은 뉴스통신사의 전문화와 통합뉴스룸 강화, 뉴스의 시청각화와 멀티미디어화, 뉴스생산방식의 강화로 연계되고 있다.

이 발제문에서는 이러한 미디어 환경변화에 맞춰 해외 뉴스통신사가 어떻게 뉴스제작방식을 변화시켜나가고, 통신사의 위상을 찾아가는지에 대해 독일을 중심으로 살펴보았으며, 이를 바탕으로 시사점을 찾아보았다.

2. 뉴스통신사의 변천

일반적으로 뉴스를 제3자에게 제공하는 사업자는 뉴스통신사(News Agency)라고 지칭한다. 뉴스통신사는 통상 신문이나 방송 등 뉴스를 제작하는 매체사에 기사와 사진, 동영상, 그래픽과 디자인, 만평 등을 제공한다. 그러나 이 가운데 하나의 분야에만 특화한 소규모의 전문통신사를 통상 뉴스 신디케이트라고 지칭한다. 여기에 뉴스통신사나 뉴스신디케이트와 유사한 기능을 하는 사업자로 PR대행사가 있다. PR대행사는 홍보를 목적으로 하는 기업을 대행하여 신문이나 방송과 같은 미디어에서 퍼블리시티를 목적으로 기업홍보자료를 제공하는 사업자이다. 이들의 기사작성과 사진촬영, 영상제작 등은 모두 저널리즘의 원칙에 따라서 이루어지기 때문에, 통신사와 기능적으로 큰 차이가 없다. 다만 뉴스통신사와 뉴스 신디케이트가 판매를 목적으로 한다면, PR대행사는 기업으로부터 콘텐츠제작비용을 받아서, 무료로 콘텐츠를 매체사에 제공한다는 특징이 있다. 뉴스통신사가 종합적인 정보를 다룬다면, 뉴스 신디케이트는 전문적인 정보만을 다룬다는 점에서 차이가 있다. 대다수 국가에서 뉴스통신사는 관영으로 운영되는 경우가 많으며, 복수의 통신사가 경쟁하는 국가는 많지 않다. 전 세계적으로 통신사의 수는 약 180개정도로 추산되는데, 이 가운데 대부분은 국영이나 관영통신사이고, 이들과 경쟁하는 상업통신사의 수는 적은 편이다.

이러한 뉴스통신사는 고대사회부터 시작되었다는 주장이 있다. 국가의 정책적 결정사항을 전국에 알리기 위해 뉴스를 전달하는 통신조직을 운영했으며, 군사적으로는 교전상황을 빠르게 전달할 목적으로 뉴스통신조직을 운영했다. 그러한 의미에서 조선시대 파발이나 봉화와 같은 조직의 기능도 일종의 뉴스통신이라 볼 수 있을 것이다. 그러나 현대적 의미의 뉴스통신사가 생성된 계기는 우편제도의 도입과 맞물려있다. 현재와 같이 기계적인 전송수단을 통해서 뉴스를 송신하기 이전에는 우편비둘기나 파발, 여행자나 우편마차 등을 이용했다. 이러한 뉴스를 고객에게 제공하는 사업은 14세기 베니스에서는 일반적이었다고 한다. 베니스의 외교관과 상인들은 자신들에게 전 세계의 주요소식을 전해줄 외교관이나 상인에게 일정하게 대가를 지불하고 정기적으로 뉴스를 구독한 것으로 알려져 있다.

그러나 첫 번째 통신사는 16세기경 독일의 아욱스부르그(Augsburg)의 상인인 야콥 푸거(Jakob Fugger)로 자신과 거래하는 유럽과 전세계 유럽식민지의 거래상에게 장부에 해당지역의 뉴스를 첨부하도록 함으로써 뉴스를 취합할 수 있었다. 푸거를 이렇게 수집한 뉴스를 다시 자신의 거래처에 요약해서 보냈고, 본인 스스로 전 세계의 주요뉴스를 파악할 수 있었다. 푸거가 활용한 뉴스의 상당수는 아욱스부르크의 신문기자인 예레미아스 크라서(Jeremias Crasser)와 예레미아스 쉬플레(Jeremias Schiffle)를 통해서였는데, 둘은 1571년 공식적으로 신문통신사무소를 개소하고, 기사를 판매했다. 이들 이외에도 16세기에는 공무원이나 외교관, 우편배달부, 상인들이 부업으로 뉴스통신원으로 활동했다. 이들에 의해서 수집된 정보를 거래장부나 편지들을 통해서 배포하고, 다시 동일한 방식으로 현지의 소식을 취합하는 형태를 푸거신문(Fugger Zeitung)이라고 명명했다. 특히 푸거는 자신이 누구에게 정보를 제공할지, 그리고 취합된 정보가운데 무엇을 등재할지를 혼자 결정하였기 때문에, 현대적 의미의 편집권을 행사했다고 볼 수 있다(Bauer, 2011).

17세기이후 빠른 경제성장과 공업화, 증권시장의 개장, 광범위한 식민지의 경영으로 뉴스의 량과 수요는 기아급수적으로 늘어난다. 이러한 수요에 맞춰 해외특파원과 통신원을 고용하고, 정기적으로 뉴스서비스를 제공하기 시작한 것은 19세기초이다. 1833년 네덜란드인 이자크 벨린판테(Isaac Belinfante)는 통신사를 설립하고 뉴스를 고객에게 제공했으며, 1844년 신문발행인인 파스 디아스(M. Pas Dias)와 공동으로 네덜란디쉬 페스뷰로(Nederlandsch Haagsch Persbuerau)를 설립했다(van de Plasse, pp.20-21).

비슷한 시기인 1835년 프랑스에서도 샤를-루이 아바스(Charles-Louis Havas, 1783–1858)가 최초의 통신사인 아바스(Havas)를 설립하여 상업적뉴스를 필요로 하는 고객을 모집하여 뉴스서비스를 제공했다. 이러한 통신을 초창기에는 상인들이 주로 활용했으나, 점차 신문제작자들이 뉴스의 정확성과 신속성 그리고 광범위한 내용의 가치를 인지하고 정기구독을 하기 시작했다. 아바스통신사는 이후 관영 AFP(Agence France-Presse)통신사로 개칭된다.

1849년 독일인 파울 율리우스 로이터(Paul Julius Reuter, 1816–1899)가 독일의 아헨(Aachen)시에 최초의 뉴스통신사를 설립하였으며, 1851년에는 영국의 런던에 로이터스 통신사(Agentur Reuters)를 설립했다. 로이터는 초창기 증권시장과 경제뉴스에 집중했으며, 프랑스 칼레(Calais)와 영국의 도버(Dover)사이에 설치한 케이블망을 통해서 뉴스를 영국에서 대륙으로 신속하게 타전할 수 있었다. 로이터는 뉴스통신운영에 두 개의 원칙을 가지고 있었다. 첫째로 모든 뉴스는 가장 빠르게 전달되어야 하고, 둘째로 모든 고객에게 동일한 서비스를 제공한다는 원칙을 고수했다.

미국에서는 유럽의 신문을 실은 여객선이 미국에 도착하여 입국수속을 밝는 점에 창안하여 6명의 뉴욕신문발행인이 1848년 뉴스통신사 하버뉴스(Harbour News)를 설립했다. 하버뉴스는 유럽에서 들여온 신문의 주요뉴스를 분석하여 텔레그램으로 각 신문사 편집국에 서비스를 제공했다. 하버뉴스는 이후 신문발행인의 협동조합인 AP(Associated Press)로 개칭되었다. AP는 1880년 이미 미국 전역에서 355개 신문사에 뉴스서비스를 제공하고 있었다. 독일에서는 프랑스의 아바스통신사에서 교육을 받은 베른하르트 볼프(Bernhard Wolff)가 1849년 볼프쉐 텔레그라펜뷔로(WTB)라는 독일 최초의 뉴스통신사를 설립하였다.

19세기에 설립되기 시작한 뉴스통신사는 20세기에 들어서면서 미국과 독일처럼 신문사의 조합형태로 운영되는 민간뉴스통신사가 발전한 국가도 있지만, 대부분의 경우에는 국가주도의 관영통신사로 발전하였다. 특히 제2차세계대전이후 시작된 세계경제공황은 대다수 국가에서 라디오를 비롯하여 뉴스통신사 등 국가기간통신망을 이용하는 사업은 순차적으로 관영화되었다.

현재 전 세계적으로 활동하는 뉴스통신사는 통상 신문과 방송, 인터넷에 기사와 사진, 영상을 제공한다. 대표적으로 AFP (Agence France-Presse), ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), AP (Associated Press), Bloomberg News, Dow Jones & Company, dpa (Deutsche Presse-Agentur), EFE, ITAR-TASS, Interfax, Inter Press Service, Thomson Reuters, UPI (United Press International), Xinhua등이 포함된다. 규모는 작지만 전문통신사로는 awp, epd (Evangelischer Pressedienst), Global Press News-Agency, idea, idw (Informationsdienst Wissenschaft), kipa-apic (Katholische internationale Presseagentur), KNA (Katholische Nachrichten-Agentur), pte (pressetext Nachrichtenagentur), sid (Sport-Informations-Dienst), vwd (Vereinigte Wirtschaftsdienste)등이 있다. 이러한 통신사는 비록 규모는 국제통신사보다 작지만, 전문분야에서 기사와 사진, 동영상을 제공한다는 의미에서 통신사로 분류할 수 있다.

뉴스통신사의 경영환경은 디지털화와 인터넷도입이후 크게 변화하고 있다. 인터넷의 발전은 뉴스매체의 중심을 신문과 텔레비전에서 인터넷과 모바일을 통한 콘텐츠소비로 무게중심을 이동시켰으며, 뉴스도 사진이나 영상이 곁들여진 기사 중심에서 인포그래픽과 동영상, 나아가 쌍방향 커뮤니케이션의 형태로 진화하고 있다. 또한 표준화된 보편적인 콘텐츠보다는 전문적이거나 이용자의 욕구에 맞게 맞춤형으로 제공하는 콘텐츠가 늘어나고 있다. 전통적으로 대중매체가 전달하는 뉴스를 수용하는데 만족했던 이용자들이 SNS의 발전과 더불어 적극적인 뉴스생산자로 등장하기 시작했다. 이러한 환경에서 뉴스통신사의 역할은 신속하고 광범위한 뉴스전달뿐만 아니라, 새로운 미디어기술에 이용자의 변화하는 욕구를 충족시키기 위해 진화할 필요가 있다.

3. 독일의 뉴스통신시장

1) 경쟁 환경 변화

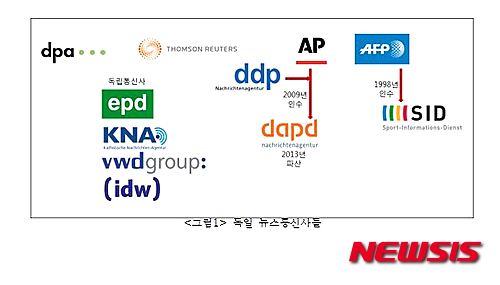

인터넷의 등장과 디지털화로 인해서 뉴스통신사의 역할은 변화하고 있다. 전통적으로 뉴스통신사의 역할은 신문과 텔레비전, 라디오에 속보를 전달하고, 시청각뉴스를 제공하는 것이었지만, 이제는 디지털화된 뉴스상품과 더불어 인터넷과 모바일에서 활용가능한 완결형 콘텐츠를 제공하는 형태로 발전하고 있다. 독일의 뉴스통신시장은 유럽에서 가장 치열하게 경쟁이 벌어지고 있는 곳이다. 2013년까지 독일은 dpa와 dapd라는 두 개의 거대 통신사가 경쟁하는 시장이었으며, 프랑스의 관영 뉴스통신사인 AFP가 독일자회사를 설립하고 독일어서비스를 제공함으로써, 치열하게 경쟁하고 있다.

독일의 최대뉴스통신사인 dpa는 1949년 Deutsche Nachrichtenagentur (Dena)와 Deutscher Pressedienst, Süddeutsche Nachrichtenagentur(Südena)가 통합하여 설립되었으며, 독일의 190여개 신문사와 방송사가 공동으로 출자하고 있다. 독일의 신문사와 방송사는 dpa의 설립주체이자 주요 고객이다. dpa의 근무인력은 679명이며, 연간매출액은 8720만유로이다. 2013년까지 dpa의 시장점유율은 52%수준이었다(Goldmedia, 2013). 독일 제2의 뉴스통신사였던 dapa는 1971년 설립된 ddp(Deutscher Depeschendienst)를 모체로 하는데, 미국의 AP통신사는 ddp를 2010년에 인수하여 설립하였다. dapd는 2013sus 파산하기 직전까지 독일에서 시장점유율 18%로 dpa를 구준히 따라잡고 있었다. 세 번째로는 AFP독일어 서비스로 시장점유율은 4%에 불과하지만, 프랑스와 접경한 노르트라인-베스트팔렌주를 비롯한 서부독일지역에서 지역신문과 지역라디오방송이 전국뉴스와 국제뉴스의 독점공급자로 AFP와 계약하는 사례가 늘어나고 있다. 특히 AFP는 독일의 스포츠전문통신사인 SID를 1998년에 인수함으로써, 지역언론이 선호하는 뉴스기사인 스포츠관련 기사를 신속하고 방대하게 제공할 수 있는 기틀을 마련하였다. AFP는 AFP독일어뉴스로 시장점유율 4%, SID로 시장점유율 8%를 차지하고 있따. 이밖에 Thomson Reuter가 4%의 시장점유율을 기록하고 있으며, 기독교통신사인 epd가 7%, 가톨릭통신사인 KNA가 7%의 사장점유율을 차지하고 있다(Goldmedia 2013). 그밖에 주로 협회와 기업을 주고객으로 하는 경제전문통신사인 idw(Informationsdienst Wissenschaft)와 vwd (Vereinigte Wirtschaftsdienste)등이 1%미만의 시장점유율을 기록하고 있다.

결국 2013년까지 독일은 사실상 7개의 종합뉴스통신사가 경쟁하는 시장이었다. 치열한 경쟁만큼 뉴스통신사들은 저가경쟁에 시달려야했고, 동시에 새로운 디지털기술에 맞는 콘텐츠개발에 더 많은 투자를 해야만 했다. 통상 유럽의 대다수 국가에서 뉴스통신사는 1-2개정도에 불과하고, 다수의 사진이나 카툰과 같은 전문적인 콘텐츠를 제공하는 신디케이센이 경쟁하는 구조이지만, 독일은 종합뉴스통신사만 7개에 전문뉴스통신사 3개가 경쟁하는 구조이다. 독일의 뉴스통신시장의 전체 매출액 규모는 약 1억7천만유로로 추산되며(2010년 Goldmedia추산자료), 이 가운데 52%인 8720만유로가 dpa의 매출액이었다. dpa의 근무인력은 약 680명이었지만, dapd는 이보다 적은 300명수준이었다.

독일 최대의 뉴스통신사인 dpa는 주로 신문과 방송, 라디오, 인터넷매체에 기사와 영상, 사진을 제공하는데, 주로 기사에 초점을 맞추었다. 반면 dapd는 dpa처럼 기사도 제공하지만 주로 동영상과 사진에 초점을 맞추었다. 이러한 이유로 dpa가 일일 평균 700건 정도의 기사를 제공하는 반면, dapd는 약 500건 내외의 기사만을 제공했다. 반면 dpa는 매월 100건내외의 동영상과 700건내외의 사진을 제공한 반면, dapd는 매월 500건의 동영상과 2500건의 사진을 제공했다. 특히 dapd는 모회사인 AP가 제공하는 다양한 동영상과 사진자료가 아카이브로 구축되어 있었기 때문에, 단기간에 dpa를 따라잡을 수 있었다. 또한 양대 뉴스통신사는 2010년부터 인터넷에 제공하는 뉴스서비스도 완성형 모듈로 제작하여, 공급계약을 맺은 인터넷언론사가 dpa나 dapd가 제공하는 뉴스를 사진과 동영상까지 가져다가 올릴 수 있도록 서비스를 제공하고 있다. 그러나 dapd의 무리한 투자가 경영수지적자에 악영향을 끼쳐서 2013년에만 두차례의 파산상황을 맞이하여 결국 문을 닫아야만 했다. 그러나 dpa와 dapd의 4년간의 치열한 경쟁은 좀처럼 변하지 않던 dpa의 뉴스정책에 큰 영향을 미쳤다. 2013년 dapd의 파산이후 AP는 dpa와의 협력관계를 강화하는 방향으로 전략을 바꾸었다. 2013년이후 AP가 제공하는 국제기사와 유럽관련 기사와 사진은 dpa가 생산하는 콘텐츠도 AP를 통해서 미국에서 접근이 가능하다. 이는 독일의 뉴스통신시장이 dapd의 파산이후에 dpa의 독주의 형태로 발전하지 않고, 오히려 AFP독일어판서비스의 시장점유율 확대와 기타 뉴스통신사의 시장점유율 강화현상이 나타날 조짐이 보이자, 양측이 협력한 결과이다.

2) 통합뉴스룸의 강화

유럽의 경우에는 통합뉴스룸은 2000년대후반부터 본격적으로 도입되었다. 뉴스룸과 통합뉴스룸의 차이는 무엇인가? 뉴스룸은 뉴스제작방식을 피라미드형의 권위적 조직에서 일선 취재기자가 편집과 경영의 전 분야와 소통하는 것을 의미한다. 통합뉴스룸은 이러한 뉴스룸을 디지털 환경에서 신문과 온라인, 영상, 모바일까지 확대하여 하나의 뉴스룸에서 4개의 다양한 매체에 뉴스를 제공하는 구조를 의미한다.

통합뉴스룸의 특징은 뉴스를 이용하는 이용자와 뉴스를 생산하는 기자의 사회적 문화적으로 생활방식의 변화와 밀접하게 관련이 있다. 특히 뉴스를 소비하는 이용자의 이용행태는 전통적인 방식을 탈피하여 융합하는 경향이 있다. 또한 미디어시장에 대한 규제와 감독도 시장중심으로 완화되면서, 정치적 법적인 변화도 통합뉴스룸 등장에 한몫하고 있다. 그러나 이러한 모든 변화의 중심에는 디지털 환경이라는 기술적 변화가 가장 큰 역할을 한다. 기존의 가치사슬이 주로 하나의 매체에는 하나의 기술, 하나의 뉴스가공방식만이 통용되었다면, 디지털환경에서는 하나의 뉴스원을 가지고 다양하게 가공하고 변형하여 다양한 유통통로를 활용하여 제공할 수 있는 가능성이 열려있다.

통합뉴스룸의 등장배경으로는 첫째 인사관리의 효율화 요구에 기인한다. 통합뉴스룸 개편은 조직을 단순화, 간소화, 자동화, 통합화하려는 원칙이 적용되었기 때문이다, 둘째, 새로운 IT기술의 도입으로 신문과 인터넷, 방송, 모바일이라는 서로 이질적인 뉴스가공방식의 차이를 극복할 수 있기 때문이다. 새로운 IT기술은 하나의 통합센터(Convergent Media Center)에서 가공한 뉴스를 다양한 유통통로에 공급할 수 있는 기술적 가능성을 제공한다. 셋째, 이러한 IT기술의 도입은 공간을 통합하는 효과를 가져왔다. 그동안 분산되어 있던 뉴스룸을 하나의 공간에 배치함으로써, 배타적으로 운영하던 신문과 방송, 인터넷, 모바일의 뉴스공급을 통합적으로 운영할 수 있게 한다.

이러한 변화는 인사관리에 대한 기본원칙을 변화시킨다. 이제 통합뉴스룸에서 근무하는 기자는 취재하여 글쓰는 능력뿐만 아니라 다양한 유통경로에 뉴스를 공급할 수 있는 온라인활용기술, 편집기술, 동영상 촬영과 음향 처리 능력을 모두 갖추어야 한다. 이를 통해 기자는 신문을 목표로 기사를 작성하지 않고, 자신의 기사가 신문과 온라인, 방송, 모바일 나아가 라디오에서 모두 사용될 수 있도록 최적화시켜야 한다. 또한 지면편집을 담당하던 편집자도 신문뿐만 아니라 온라인지면과 모바일지면 편집까지도 담당해야만 한다. 때에 따라서는 라디오방송의 편성표에 맞추어 기사를 배열하는 일도 담당해야 한다. 또한 사진부는 더 이상 평면적인 사진제공에 머물지 않고 동영상과 음성화일까지 함께 제공할 수 있어야 한다. 이러한 능력을 갖춘 전문가집단을 지휘감독하고 이끌어 갈 편집책임자는 융합환경에서 조직과 인사를 관리할 수 있는 능력자라야 한다. 결국 통합뉴스룸은 기술적 통합을 통해서 기술적으로 다기능을 활용할 수 있는 기술능력과 이동성을 갖춘 편집조직과 기자를 필요로 하며, 내용적 통합을 통해서 기사를 다양한 플랫폼에 제공할 수 있는 기사작성능력과 특정 플랫폼에 얽매이지 않고 사용할 수 있는 콘텐츠 가공능력을 갖춘 편집자와 기자가 필요하며, 경영진은 이렇게 확보된 콘텐트를 활용할 수 있는 새로운 사업모델을 개발할 필요가 있다.

통합뉴스룸은 전통적으로 정치, 경제, 문화, 사회, 국제, 체육등으로 나뉘던 취재부서의 개념이 사라지고, 자신의 전문분야에서 취재하는 기자(Reporter)가 송고한 기사를 ‘뉴스데스크’(Newsdesk), '뉴스룸'(Newsroom), '뉴스&에티터'(News&Editing)들이 뉴스를 집적하고 재매개하여 다양한 플랫폼에 제공하는 것을 의미한다. 이러한 통합뉴스룸 설치의 목적은 뉴스의 상품으로서의 가치를 극대화시키는데 있다. 이를 위해서 뉴스를 제작하는 편집국내에서의 커뮤니케이션, 위계질서를 간소화하고, 부서이기주의나 매체별 속성에 치우친 편집방식을 과감히 탈피하는 것이다. 이를 통해 기자는 출입처에 가서 보도자료나 제보를 바탕으로 기사를 작성하는 일상적인 업무를 탈피하여, 자신이 기획한 기사를 심층적으로 취재하고 탐사를 통해서 고품질 기사를 작성할 수 있는 시간과 선택권을 부여하게 되며, 편집국은 잘 짜여진 각본에 따라 뉴스를 취합하는 것이 아니라, 발로 뛰는 기자들이 가져오는 다양한 이야기(story)를 확보함으로써, 경쟁자와의 차별성을 얻을 수 있다. 또한 이렇게 취합된 기사를 하나의 뉴스룸에서 가공하여 다양한 플랫폼의 수송로(terminal)을 통해 제공함으로써, 부가가치를 높이는 것이다. 결국 통합뉴스룸이란 “매체별 속성에 기초한 배타적인 취재 및 제작방식을 탈피하여, 하나의 편집국에서 제작한 뉴스를 다양한 매체별 플팻폼에 제공하는 것”이다. 이때 기자의 역할은 더 이상 단일한 매체에 소속된 기능인이 아니라, 창의적인 노동을 통해 기사거리, 이야기거리를 생산하여 다양한 매체에 뉴스를 제공하는 저작자이다.

통합뉴스룸의 역할은 다음과 같다. 첫째, 특정한 매체에 종속되지 않게 취재와 편집이 이루어져야 하지만, 뉴스를 가공하여 상품으로 제공할때는 각 매체별 속성을 고려하여 완결된 뉴스상품을 제공해야 한다. 둘째, 뉴스의 제작과정이 빠른 속도로 이루어지며, 뉴스를 각 플랫폼별로 제작하는 속도로 빠르게 진행된다. 셋째, 조직내에서 기능과 역할, 책임이 일원화된다. 넷째, 모든 뉴스는 다양한 매체에 연동되어 제공된다. 다섯째, 통상적으로 편집국이 필요로하는 취재지원 서비스는 효울성과 성과를 통해 평가한다. 여섯째, 뉴스의 가치와 상품화 등 모든 결정을 빠르게 진행한다. 일곱 번째, 모든 기자는 하나의 역할만을 맡지 않고 다양한 매체에 뉴스를 제공할 수 있도록 현장취재와 더불어 관련사진, 영상 및 현장의 목소리를 동시에 담아낼 수 있는 능력을 소유해야 한다. 여덟 번째, 통합뉴스룸에 근무하는 기자의 역할은 조정자이자 연계자로, 매체별 특성을 잘 파악하고 있어야 하며, IT를 활용한 편집에 능숙해야 한다. 아홉 번째, 지식의 체계화와 전문화, 효율적인 전달이 필요하다. 열 번째, 특별한 주제와 관련해서 특별취재팀을 신속하게 구성하여 운영할 수 있는 유연성이 필요하다.

이러한 통합뉴스룸에서 수행하게 될 개별적인 기자들의 역할은 다음과 같다.

첫째, 데스크는 뉴스룸편집자(Desk-Chief)로 그날의 주요 테마를 선정하고, 매체별 또는 모든 매체를 아우를 수 있는 기사소재를 결정한다. 또한 선정된 주제를 어떤 매체, 어떤 터미널에 제공할 것인지를 계획한다. 이후 각 테마를 담당할 기자를 선정하고, 통신원과 특파원, 주재기자들과 커뮤니케이션을 통해 뉴스소재를 보강한다. 때에 따라서는 특별취재팀을 구성한다. 이렇게 취재된 기사의 내용을 검토하고, 지면 및 뉴스배열, 편성을 주도한다. 마지막으로 편집자의 중요한 역할의 하나가 제한된 재원을 효율적으로 활용하기 위한 전략을 세워야 한다.

둘째, 국장석(News Officer)은 역할은 시시각각 수집되는 기사(기사, 사진, 영상등)을 확인하고 관련된 취재를 하는 기자들에게 제공한다. 또한 각종 이메일, 데이터베이스, 보도자료등을 참고하여 취재기자와 편집자가 필요로하는 정보와 자료를 제공하는 일을 맡는다.

셋째, 디자인 매니저와 제작자(Design-Manager)는 신문지면이나 방송화면, 편성순서를 총 책임진다. 통신사의 경우에 신디게이트(Syndigate)형식으로 완결된 뉴스지면이나 화면을 제공하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 디지안 매니저의 역할은 고객(client)가 필요로하는 지면을 각 신문제호별, 방송프로그램별, 인터넷사이트별, 모바일 앱과 웹별로 제작하여야 한다. 비록 게재되는 콘텐트는 거의 유사하더라도 디자인에서 차별성을 찾을 수 있으며, 지역별로 주요한 뉴스를 앞부분에 배치함으로써, 뉴스의 가치를 상승시킨다.

넷째, 편집부장(Termin Chief)은 모든 터미널을 아울러 통신사가 제공하는 뉴스의 제공매체와 제공시점, 광고 및 판매등에 대한 조정역할을 담당한다.

다섯째, 지원팀(Assistenz-Servicepool)은 뉴스룸편집자와 편집부장을 지원하는 역할을 담당한다.

여섯째, 온라인매니저는 통합뉴스룸에서 제작한 뉴스를 온라인으로 송출하고 관리하는 역할을 담당한다. 온라인매니저는 인터넷뿐만 아니라 모바일에 뉴스를 제공하는 역할도 담당한다.

일곱 번째, 영상매니저는 통합뉴스룸에서 제작한 동영상뉴스를 방송과 라디오, 인터넷TV등에 제공하는 역할을 맡는다. 뉴스편집은 편집자가 완결하지만, 이를 방송과 통신에 맞게 터미널로 연결하는 역할을 영상매니저가 맡는다.

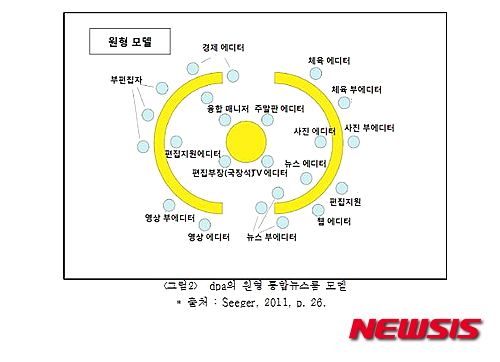

대다수의 뉴스통신사는 통합뉴스룸을 도입하여 운영하고 있으며, 독일의 dpa는 2000년 초반 일명 ‘원형모델’이라고 부르는 통합뉴스룸체제를 구축하였다. ‘원형모델’은 뉴스통신사가 제공하는 주요한 콘텐츠인 TV와 라디오, 사진, 기사를 한 자리에서 모두 편집하고 조정할 수 있도록 뉴스룸의 형태를 원형으로 개발했다.

인터넷의 등장과 디지털화로 인해서 뉴스통신사의 역할은 변화하고 있다. 전통적으로 뉴스통신사의 역할은 신문과 텔레비전, 라디오에 속보를 전달하고, 시청각뉴스를 제공하는 것이었지만, 이제는 디지털화된 뉴스상품과 더불어 인터넷과 모바일에서 활용가능한 완결형 콘텐츠를 제공하는 형태로 발전하고 있다. 독일의 뉴스통신시장은 유럽에서 가장 치열하게 경쟁이 벌어지고 있는 곳이다. 2013년까지 독일은 dpa와 dapd라는 두 개의 거대 통신사가 경쟁하는 시장이었으며, 프랑스의 관영 뉴스통신사인 AFP가 독일자회사를 설립하고 독일어서비스를 제공함으로써, 치열하게 경쟁하고 있다.

독일의 최대뉴스통신사인 dpa는 1949년 Deutsche Nachrichtenagentur (Dena)와 Deutscher Pressedienst, Süddeutsche Nachrichtenagentur(Südena)가 통합하여 설립되었으며, 독일의 190여개 신문사와 방송사가 공동으로 출자하고 있다. 독일의 신문사와 방송사는 dpa의 설립주체이자 주요 고객이다. dpa의 근무인력은 679명이며, 연간매출액은 8720만유로이다. 2013년까지 dpa의 시장점유율은 52%수준이었다(Goldmedia, 2013). 독일 제2의 뉴스통신사였던 dapa는 1971년 설립된 ddp(Deutscher Depeschendienst)를 모체로 하는데, 미국의 AP통신사는 ddp를 2010년에 인수하여 설립하였다. dapd는 2013sus 파산하기 직전까지 독일에서 시장점유율 18%로 dpa를 구준히 따라잡고 있었다. 세 번째로는 AFP독일어 서비스로 시장점유율은 4%에 불과하지만, 프랑스와 접경한 노르트라인-베스트팔렌주를 비롯한 서부독일지역에서 지역신문과 지역라디오방송이 전국뉴스와 국제뉴스의 독점공급자로 AFP와 계약하는 사례가 늘어나고 있다. 특히 AFP는 독일의 스포츠전문통신사인 SID를 1998년에 인수함으로써, 지역언론이 선호하는 뉴스기사인 스포츠관련 기사를 신속하고 방대하게 제공할 수 있는 기틀을 마련하였다. AFP는 AFP독일어뉴스로 시장점유율 4%, SID로 시장점유율 8%를 차지하고 있따. 이밖에 Thomson Reuter가 4%의 시장점유율을 기록하고 있으며, 기독교통신사인 epd가 7%, 가톨릭통신사인 KNA가 7%의 사장점유율을 차지하고 있다(Goldmedia 2013). 그밖에 주로 협회와 기업을 주고객으로 하는 경제전문통신사인 idw(Informationsdienst Wissenschaft)와 vwd (Vereinigte Wirtschaftsdienste)등이 1%미만의 시장점유율을 기록하고 있다.

결국 2013년까지 독일은 사실상 7개의 종합뉴스통신사가 경쟁하는 시장이었다. 치열한 경쟁만큼 뉴스통신사들은 저가경쟁에 시달려야했고, 동시에 새로운 디지털기술에 맞는 콘텐츠개발에 더 많은 투자를 해야만 했다. 통상 유럽의 대다수 국가에서 뉴스통신사는 1-2개정도에 불과하고, 다수의 사진이나 카툰과 같은 전문적인 콘텐츠를 제공하는 신디케이센이 경쟁하는 구조이지만, 독일은 종합뉴스통신사만 7개에 전문뉴스통신사 3개가 경쟁하는 구조이다. 독일의 뉴스통신시장의 전체 매출액 규모는 약 1억7천만유로로 추산되며(2010년 Goldmedia추산자료), 이 가운데 52%인 8720만유로가 dpa의 매출액이었다. dpa의 근무인력은 약 680명이었지만, dapd는 이보다 적은 300명수준이었다.

독일 최대의 뉴스통신사인 dpa는 주로 신문과 방송, 라디오, 인터넷매체에 기사와 영상, 사진을 제공하는데, 주로 기사에 초점을 맞추었다. 반면 dapd는 dpa처럼 기사도 제공하지만 주로 동영상과 사진에 초점을 맞추었다. 이러한 이유로 dpa가 일일 평균 700건 정도의 기사를 제공하는 반면, dapd는 약 500건 내외의 기사만을 제공했다. 반면 dpa는 매월 100건내외의 동영상과 700건내외의 사진을 제공한 반면, dapd는 매월 500건의 동영상과 2500건의 사진을 제공했다. 특히 dapd는 모회사인 AP가 제공하는 다양한 동영상과 사진자료가 아카이브로 구축되어 있었기 때문에, 단기간에 dpa를 따라잡을 수 있었다. 또한 양대 뉴스통신사는 2010년부터 인터넷에 제공하는 뉴스서비스도 완성형 모듈로 제작하여, 공급계약을 맺은 인터넷언론사가 dpa나 dapd가 제공하는 뉴스를 사진과 동영상까지 가져다가 올릴 수 있도록 서비스를 제공하고 있다. 그러나 dapd의 무리한 투자가 경영수지적자에 악영향을 끼쳐서 2013년에만 두차례의 파산상황을 맞이하여 결국 문을 닫아야만 했다. 그러나 dpa와 dapd의 4년간의 치열한 경쟁은 좀처럼 변하지 않던 dpa의 뉴스정책에 큰 영향을 미쳤다. 2013년 dapd의 파산이후 AP는 dpa와의 협력관계를 강화하는 방향으로 전략을 바꾸었다. 2013년이후 AP가 제공하는 국제기사와 유럽관련 기사와 사진은 dpa가 생산하는 콘텐츠도 AP를 통해서 미국에서 접근이 가능하다. 이는 독일의 뉴스통신시장이 dapd의 파산이후에 dpa의 독주의 형태로 발전하지 않고, 오히려 AFP독일어판서비스의 시장점유율 확대와 기타 뉴스통신사의 시장점유율 강화현상이 나타날 조짐이 보이자, 양측이 협력한 결과이다.

2) 통합뉴스룸의 강화

유럽의 경우에는 통합뉴스룸은 2000년대후반부터 본격적으로 도입되었다. 뉴스룸과 통합뉴스룸의 차이는 무엇인가? 뉴스룸은 뉴스제작방식을 피라미드형의 권위적 조직에서 일선 취재기자가 편집과 경영의 전 분야와 소통하는 것을 의미한다. 통합뉴스룸은 이러한 뉴스룸을 디지털 환경에서 신문과 온라인, 영상, 모바일까지 확대하여 하나의 뉴스룸에서 4개의 다양한 매체에 뉴스를 제공하는 구조를 의미한다.

통합뉴스룸의 특징은 뉴스를 이용하는 이용자와 뉴스를 생산하는 기자의 사회적 문화적으로 생활방식의 변화와 밀접하게 관련이 있다. 특히 뉴스를 소비하는 이용자의 이용행태는 전통적인 방식을 탈피하여 융합하는 경향이 있다. 또한 미디어시장에 대한 규제와 감독도 시장중심으로 완화되면서, 정치적 법적인 변화도 통합뉴스룸 등장에 한몫하고 있다. 그러나 이러한 모든 변화의 중심에는 디지털 환경이라는 기술적 변화가 가장 큰 역할을 한다. 기존의 가치사슬이 주로 하나의 매체에는 하나의 기술, 하나의 뉴스가공방식만이 통용되었다면, 디지털환경에서는 하나의 뉴스원을 가지고 다양하게 가공하고 변형하여 다양한 유통통로를 활용하여 제공할 수 있는 가능성이 열려있다.

통합뉴스룸의 등장배경으로는 첫째 인사관리의 효율화 요구에 기인한다. 통합뉴스룸 개편은 조직을 단순화, 간소화, 자동화, 통합화하려는 원칙이 적용되었기 때문이다, 둘째, 새로운 IT기술의 도입으로 신문과 인터넷, 방송, 모바일이라는 서로 이질적인 뉴스가공방식의 차이를 극복할 수 있기 때문이다. 새로운 IT기술은 하나의 통합센터(Convergent Media Center)에서 가공한 뉴스를 다양한 유통통로에 공급할 수 있는 기술적 가능성을 제공한다. 셋째, 이러한 IT기술의 도입은 공간을 통합하는 효과를 가져왔다. 그동안 분산되어 있던 뉴스룸을 하나의 공간에 배치함으로써, 배타적으로 운영하던 신문과 방송, 인터넷, 모바일의 뉴스공급을 통합적으로 운영할 수 있게 한다.

이러한 변화는 인사관리에 대한 기본원칙을 변화시킨다. 이제 통합뉴스룸에서 근무하는 기자는 취재하여 글쓰는 능력뿐만 아니라 다양한 유통경로에 뉴스를 공급할 수 있는 온라인활용기술, 편집기술, 동영상 촬영과 음향 처리 능력을 모두 갖추어야 한다. 이를 통해 기자는 신문을 목표로 기사를 작성하지 않고, 자신의 기사가 신문과 온라인, 방송, 모바일 나아가 라디오에서 모두 사용될 수 있도록 최적화시켜야 한다. 또한 지면편집을 담당하던 편집자도 신문뿐만 아니라 온라인지면과 모바일지면 편집까지도 담당해야만 한다. 때에 따라서는 라디오방송의 편성표에 맞추어 기사를 배열하는 일도 담당해야 한다. 또한 사진부는 더 이상 평면적인 사진제공에 머물지 않고 동영상과 음성화일까지 함께 제공할 수 있어야 한다. 이러한 능력을 갖춘 전문가집단을 지휘감독하고 이끌어 갈 편집책임자는 융합환경에서 조직과 인사를 관리할 수 있는 능력자라야 한다. 결국 통합뉴스룸은 기술적 통합을 통해서 기술적으로 다기능을 활용할 수 있는 기술능력과 이동성을 갖춘 편집조직과 기자를 필요로 하며, 내용적 통합을 통해서 기사를 다양한 플랫폼에 제공할 수 있는 기사작성능력과 특정 플랫폼에 얽매이지 않고 사용할 수 있는 콘텐츠 가공능력을 갖춘 편집자와 기자가 필요하며, 경영진은 이렇게 확보된 콘텐트를 활용할 수 있는 새로운 사업모델을 개발할 필요가 있다.

통합뉴스룸은 전통적으로 정치, 경제, 문화, 사회, 국제, 체육등으로 나뉘던 취재부서의 개념이 사라지고, 자신의 전문분야에서 취재하는 기자(Reporter)가 송고한 기사를 ‘뉴스데스크’(Newsdesk), '뉴스룸'(Newsroom), '뉴스&에티터'(News&Editing)들이 뉴스를 집적하고 재매개하여 다양한 플랫폼에 제공하는 것을 의미한다. 이러한 통합뉴스룸 설치의 목적은 뉴스의 상품으로서의 가치를 극대화시키는데 있다. 이를 위해서 뉴스를 제작하는 편집국내에서의 커뮤니케이션, 위계질서를 간소화하고, 부서이기주의나 매체별 속성에 치우친 편집방식을 과감히 탈피하는 것이다. 이를 통해 기자는 출입처에 가서 보도자료나 제보를 바탕으로 기사를 작성하는 일상적인 업무를 탈피하여, 자신이 기획한 기사를 심층적으로 취재하고 탐사를 통해서 고품질 기사를 작성할 수 있는 시간과 선택권을 부여하게 되며, 편집국은 잘 짜여진 각본에 따라 뉴스를 취합하는 것이 아니라, 발로 뛰는 기자들이 가져오는 다양한 이야기(story)를 확보함으로써, 경쟁자와의 차별성을 얻을 수 있다. 또한 이렇게 취합된 기사를 하나의 뉴스룸에서 가공하여 다양한 플랫폼의 수송로(terminal)을 통해 제공함으로써, 부가가치를 높이는 것이다. 결국 통합뉴스룸이란 “매체별 속성에 기초한 배타적인 취재 및 제작방식을 탈피하여, 하나의 편집국에서 제작한 뉴스를 다양한 매체별 플팻폼에 제공하는 것”이다. 이때 기자의 역할은 더 이상 단일한 매체에 소속된 기능인이 아니라, 창의적인 노동을 통해 기사거리, 이야기거리를 생산하여 다양한 매체에 뉴스를 제공하는 저작자이다.

통합뉴스룸의 역할은 다음과 같다. 첫째, 특정한 매체에 종속되지 않게 취재와 편집이 이루어져야 하지만, 뉴스를 가공하여 상품으로 제공할때는 각 매체별 속성을 고려하여 완결된 뉴스상품을 제공해야 한다. 둘째, 뉴스의 제작과정이 빠른 속도로 이루어지며, 뉴스를 각 플랫폼별로 제작하는 속도로 빠르게 진행된다. 셋째, 조직내에서 기능과 역할, 책임이 일원화된다. 넷째, 모든 뉴스는 다양한 매체에 연동되어 제공된다. 다섯째, 통상적으로 편집국이 필요로하는 취재지원 서비스는 효울성과 성과를 통해 평가한다. 여섯째, 뉴스의 가치와 상품화 등 모든 결정을 빠르게 진행한다. 일곱 번째, 모든 기자는 하나의 역할만을 맡지 않고 다양한 매체에 뉴스를 제공할 수 있도록 현장취재와 더불어 관련사진, 영상 및 현장의 목소리를 동시에 담아낼 수 있는 능력을 소유해야 한다. 여덟 번째, 통합뉴스룸에 근무하는 기자의 역할은 조정자이자 연계자로, 매체별 특성을 잘 파악하고 있어야 하며, IT를 활용한 편집에 능숙해야 한다. 아홉 번째, 지식의 체계화와 전문화, 효율적인 전달이 필요하다. 열 번째, 특별한 주제와 관련해서 특별취재팀을 신속하게 구성하여 운영할 수 있는 유연성이 필요하다.

이러한 통합뉴스룸에서 수행하게 될 개별적인 기자들의 역할은 다음과 같다.

첫째, 데스크는 뉴스룸편집자(Desk-Chief)로 그날의 주요 테마를 선정하고, 매체별 또는 모든 매체를 아우를 수 있는 기사소재를 결정한다. 또한 선정된 주제를 어떤 매체, 어떤 터미널에 제공할 것인지를 계획한다. 이후 각 테마를 담당할 기자를 선정하고, 통신원과 특파원, 주재기자들과 커뮤니케이션을 통해 뉴스소재를 보강한다. 때에 따라서는 특별취재팀을 구성한다. 이렇게 취재된 기사의 내용을 검토하고, 지면 및 뉴스배열, 편성을 주도한다. 마지막으로 편집자의 중요한 역할의 하나가 제한된 재원을 효율적으로 활용하기 위한 전략을 세워야 한다.

둘째, 국장석(News Officer)은 역할은 시시각각 수집되는 기사(기사, 사진, 영상등)을 확인하고 관련된 취재를 하는 기자들에게 제공한다. 또한 각종 이메일, 데이터베이스, 보도자료등을 참고하여 취재기자와 편집자가 필요로하는 정보와 자료를 제공하는 일을 맡는다.

셋째, 디자인 매니저와 제작자(Design-Manager)는 신문지면이나 방송화면, 편성순서를 총 책임진다. 통신사의 경우에 신디게이트(Syndigate)형식으로 완결된 뉴스지면이나 화면을 제공하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 디지안 매니저의 역할은 고객(client)가 필요로하는 지면을 각 신문제호별, 방송프로그램별, 인터넷사이트별, 모바일 앱과 웹별로 제작하여야 한다. 비록 게재되는 콘텐트는 거의 유사하더라도 디자인에서 차별성을 찾을 수 있으며, 지역별로 주요한 뉴스를 앞부분에 배치함으로써, 뉴스의 가치를 상승시킨다.

넷째, 편집부장(Termin Chief)은 모든 터미널을 아울러 통신사가 제공하는 뉴스의 제공매체와 제공시점, 광고 및 판매등에 대한 조정역할을 담당한다.

다섯째, 지원팀(Assistenz-Servicepool)은 뉴스룸편집자와 편집부장을 지원하는 역할을 담당한다.

여섯째, 온라인매니저는 통합뉴스룸에서 제작한 뉴스를 온라인으로 송출하고 관리하는 역할을 담당한다. 온라인매니저는 인터넷뿐만 아니라 모바일에 뉴스를 제공하는 역할도 담당한다.

일곱 번째, 영상매니저는 통합뉴스룸에서 제작한 동영상뉴스를 방송과 라디오, 인터넷TV등에 제공하는 역할을 맡는다. 뉴스편집은 편집자가 완결하지만, 이를 방송과 통신에 맞게 터미널로 연결하는 역할을 영상매니저가 맡는다.

대다수의 뉴스통신사는 통합뉴스룸을 도입하여 운영하고 있으며, 독일의 dpa는 2000년 초반 일명 ‘원형모델’이라고 부르는 통합뉴스룸체제를 구축하였다. ‘원형모델’은 뉴스통신사가 제공하는 주요한 콘텐츠인 TV와 라디오, 사진, 기사를 한 자리에서 모두 편집하고 조정할 수 있도록 뉴스룸의 형태를 원형으로 개발했다.

통합뉴스룸을 설치하면 기존의 제작인력에 대한 재교육은 필수이다. 통합뉴스룸은 단순히 기사를 취합하여 통합하는 곳이 아니라, 뉴스를 기획하고 취재하는 단계부터 통합뉴스룸의 데이터베이스를 통해 사전정보를 수집, 분석하고, 취재도 오프라인뿐만 아니라 온라인에서도 활용할 수 있도록 동영상과 음성을 녹화할 수 있도록 교육한다. 그러나 대다수 언론사에서는 이러한 재교육을 실시한 만한 여유나 비용이 없다. 그래서 기자가 스스로 별도의 과정을 이수하거나 스스로 공부하는 수 밖에 없다. 이러한 이유로 통합뉴스룸은 기술적인 요인보다는 편집 인력의 교육적인 요인에서 더디게 정착되는 경향이 있다.

최근 독일의 대학에서 통합뉴스룸에 적합한 인력을 교육하기 위한 교육과정을 도입하고 있다. 슈투트가르트미디어대학(Hochschule der Medien in Stuttgart)는 독일에서 최초로 대학실습실에 통합뉴스룸을 설치했다. 이 대학의 통합뉴스룸에서 학생들은 종이신문과 온라인, 라디오, 동영상을 동시에 제작할 수 있다.

이러한 시설을 이용하여 학생들은 대학에서부터 통합뉴스룸에 적합한 취재방식에 익숙해 지고, 다양한 미디어기술을 응용할 수 있게 된다. 그래서 이 대학은 전문교육을 위해 교수진도 신문과 방송, 통신을 모두 가르칠 수 있는 실무진을 중심을 구성했다. 이 대학에서 정규과정을 마친 학생의 대부분이 독일의 주요언론사에 진출했고, 언론사도 기존인력의 위탁교육을 요청하고 있다.

통합뉴스룸은 모든 신문사가 설치하여 운영할 수 있는 유일한 대안은 아니다. 그러나 디지털환경에 적응하기 위해서는 많은 대안 가운데 가장 확실한 대안이다. 뉴스룸은 점점 쇠락하는 종이신문의 판매수익만으로는 신문사를 운영하기 어렵기 때문에 온라인과 모바일이라는 플랫폼을 통해서 추가수익 확보가 필요하다. 그래서 기사를 새로운 플랫폼에서도 유용하게 이용할 수 있도록 제작해야 한다. 이러한 환경에 맞는 기자를 양성은 인터넷과 모바일이용에 익숙한 디지털 네이티브(Digital Native) 세대는 종이신문에만 아날로그 네이티브와 달리, 수습부터 인터뷰를 동영상으로 찍으면서 기사를 준비하는 것이 가능하다는 주장도 있다(Gottschalk, 2010). dpa는 슈투트가르트미디어대학의 통합뉴스룸편집자과정 1기 졸업생 가운데 25%가 dap에 채용되었는데, dpa는 실질적으로 언론사의 맞춤형 통합뉴스룸편집자교육의 실질적인 수혜자라고 할 수 있다.

3) 지역뉴스서비스의 강화

dapd의 전신인 ddp(ddp Deutscher Depeschendienst GmbH)는 독일에서 신문의 위기가 본격적으로 시작된 2001년이후 지역신문에 지면을 제작해서 섹션으로 제공하는 서비스를 제공했다. 이 뉴스통신사의 서비스를 처음 구매한 노르트쿠리어(Nordkurier)는 신문포맷을 북독판형(Broadsheet)에서 베를린판형으로 바꾸면서, 기존에 슈베리너 폴크스차이퉁(Schweriner Volkszeitung)으로부터 공급받던 전국섹션을 ddp에 위탁했다. 그러나 통신사가 제작하는 전국섹션과 일간신문이 제작하는 전국섹션의 가독성 등의 문제로 양사간의 협력관계는 오래가지는 못했다.

그러나 ddp의 실험은 AFP독일어판에서 인수하여, 지역신문에 콤팩트(Kompakt)판형 뉴스제공 서비스로 발전시켰다. 콤팩트판형은 통상 30면내외가 발행되는 지역신문의 전국면, 국제면, 문화면, 전국스포츠, 특집면 등 20면내외를 해당 신문사의 판형과 레이아웃에 맞춰서 제공하고, 나머지 10면내외(1면과 2면, 지역뉴스 및 지역스포츠, 전면광고)는 지역신문이 제작하는 방식을 의미한다.

한편 dpa는 생활정보신문의 뉴스를 모듈의 형식으로 제공하는 dpa-avis를 시작했다. 생활정보신문은 통상 지면의 30-40%를 뉴스면으로 제작하며, 나머지 60-70%는 광고를 게재한다. 그러나 대다수 생활정보신문은 기자의 수가 2-3명에 불과하기 때문에, 비록 주 1-2회밖에 발행되지 않지만, 노동강도가 높은 편이다. 이러한 점에 착안하여 dpa는 생활정보신문이 필요로하는 기사의 수준을 감안하여 3개의 모듈을 개발하고, 생활정보신문과 뉴스공급계약을 맺고 있다. dpa-avis가 제공하는 뉴스모듈은 크게 스포츠모듈, 종합모듈(정치, 경제, 다양한 소식), 지역모듈(지역뉴스중심)등 3가지이다. 생활정보신문은 이 3가지 모듈 가운데 하나만 정기적으로 공급계약을 맺을 수도 있고, 또는 2-3개를 함께 정기계약할 수도 있다.

이렇듯 뉴스통신사는 갈수록 지역뉴스와 전문신문의 뉴스수요에 맞게 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 예전처럼 고객이 공급자의 뉴스를 수동적으로 수용해야하는 방식을 넘어서, 수용자의 필요를 적극적으로 찾아가서 충족시켜주는 방식의 뉴스생산과 공급을 하고 있다(http://www.dpa.com/kampagnen/10/i_23_pi_avis.pdf).

4) dpa의 4대 사업영역

독일의 대표적인 뉴스통신사인 dpa는 뉴스공급시장을 미디어에 한정하지 않고, 경제와 정치, 교육에 이루기까지 다양한 분야로 확대하고 있다. 미디어의 경우에는 크게 기사, 사진, 인포그래픽, 웹기사, 라이브티커, 스포츠, 국제, 시청각, AP뉴스서비스, 어린이등으로 나누어 서비스를 제공하고 있다. 또한 지역언론을 위한 dpa-avis이외에도, 군소뉴스통신사에게 뉴스통신플랫폼으로 기술적 지원도 하고 있다. 뉴스통신플랫폼 사업은 군소 뉴스통신사에게 서버를 임대해 줄 뿐만 아니라, 군소뉴스통신사가 생산하는 콘텐츠를 dpa의 플랫폼에서 제공할 수 있도록 제공하는 서비스이다. 2013년부터 dpa는 첫 번째 협력사업으로 가톨릭뉴스통신사인 KNA와 MOU를 맺었다. KNA는 dpa의 멀티플랫폼아카이브를 이용하여 자사의 뉴스제작에 활용할 수 있고, 또 KNA의 뉴스를 dpa통신망을 통해서 판매할 수도 있다.

미디어이외에 경제(Business)분야에서는 일반적인 경제뉴스를 기업에 제공하기도 하지만, 기업이나 기업인이 관심을 갖는 프레미엄 뉴스를 제공하기도 한다. 마찬가지고 정치영역(Governance)에서도 정치인과 정당, 행정부와 입법부, 지방자치단체 등에 맞춤형 정보제공을 하며, 반대로 경제계나 행정부 입법부, 지방자치단체 등의 보도자료와 뉴스레터를 재배포하는 서비스도 담당한다. 교육(Bildung)영역에서는 어린이를 위한 뉴스와 교육용 인포그래픽을 B2B로 제공하고 있다.

5) 빅데이터와 아카이브를 활용한 데이터저널리즘

오늘날 기자들이 발로 뛰면서 취재한 기사의 정보를 분석하고, 맥락을 이해하는데 핵심적인 도구로 이용되는 것이 데이터이다. 데이터는 공공기관이나 민간단체, 기업 등이 발표한 통계자료를 모아서 빅데이터로 구축하고 분석한 자료에서부터, 오랫동안 아카이브에 축적해 놓은 정보를 키워드로 분류하여 데이터로 분석한 자료에 이르기까지 다양한 형태로 저장과 활용이 가능하다. 일선에서 기자들이 취재한 내용은 본사 편집부에서 축적된 데이터 자료를 이용하여 검증을 통해 내용을 확증하고, 필요한 부분은 사진이나 동영상, 인포그래픽으로 보완하여 기사를 좀 더 입체적으로 제공할 수 있다. 이렇게 빅데이터와 아카이브를 활용하여 작성된 뉴스통신사의 기사나 리포트는 SNS에서 떠도는 속보나 현장의 보도자료보다 더 신뢰할 수 있는 기사가 된다. 유럽의 경우에 공영방송사가 이러한 기술적 가능성이 갖추고 있지만, 뉴스를 취재하고 이를 분석하여 빅데이터와 아카이브를 활용한 분석기사를 작성할 수 있는 공영방송사는 많치 않다. 개별 신문사의 경우에는 더더욱 그러하다. 뉴스통신사가 뉴스제작에 특화된 언론사로 인력과 뉴스를 제작할 수 있는 기술적 가능성에서 다른 신문과 방송보다 앞선다고 할 수 있다.

독일의 dpa는 자사가 가지고 있는 빅데이터와 아카이브의 한계를 극복하기 위해 2010-2013년사이 dapd를 통해 경쟁했던 AP와 2014년 협력관계를 맺고, AP의 아카이브를 적극적으로 활용하여 분석기사를 제공하고 있다. 뉴스통신사는 그동아 제공했던 속보뿐만 아니라 이제는 분석기사를 통해서 그 가치를 높이고 있다. 이러한 노력은 전문뉴스통신사로 갈수록 뚜렷하게 나타난다. 독일의 경제전문통신사인 vwd는 증권시장과 금융데이터분석을 통해서 해설기사를 제공하고 있고, idw는 과학 및 학술, 경제전문 기사를 빅데이터와 전문학술자료 분석을 통해서 생산해내고 있다. 스포츠전문뉴스통신사인 sid도 1945년 설립이후 지금까지 축적해온 독일의 스포츠관련 각종 기록과 뉴스를 아카이브로 구축하여 인포그래픽과 분석기사로 제공하고 있다.

이러한 현상은 비단 독일에만 국한된 것이 아니라 다른 유럽국가에서도 진행되는 현상이다. 스웨덴의 경우 1922년 설립된 TT(Tidningarnas Telegrambyrå AB)가 관영통신이지만, 미디어그룹 보니어(Bonnier)도 뉴스통신사 디렉트(Direkt)을 설립하여 Thomson Reuters스웨덴어판과 더불어 스웨덴 경제전문 뉴스통신사로 자리잡았다. 2011년 설립된 뉴스통신사 시렌(Siren)은 행정부와 입법부, 사법부등 200여개의 공공기관의 활동만 감시하는 뉴스통신사이다. 시렌은 스웨덴의 신문과 방송, 뉴스통신사에 공공기관 관련 주요한 정보를 분석하여 뉴스로 제공하는 중요한 뉴스원천의 하나이다. 시렌이 2010년10월 한 달 동안에 공개하고 보도한 정부문서와 단신은 약 3만건으로 스웨덴의 공공기관을 관련 정보의 원천이 되고 있다(Porträtt av Matti Larsson i Föreningen grävande journalisters bilaga i tidningen Journalisten, nr 2 2011). 이와 유사한 전문뉴스통신사로 1999년 설립된 라피디우스(Rapidus)는 지역발전에 대한 기사만 작성하여 제공하는 뉴스통신사이다. 라피디우스는 스웨덴의 지역균형발전을 목적으로 공공기관의 지역개발 및 균형발전정책등에 대해서만 보도하고 있다. 최근에는 외레순트(Öresund) 지역발전에 대해서만 보도하는 통신사도 등장했다(http://na.se/nyheter/orebro/1.2397003-na-kvar-pa-natten-tack-vare-nytt-bolag).

스웨덴의 경우, 독일과 달리 관영통신사인 TT를 제외하면 모두 빅데이터와 아카이브를 적극적으로 활용하여 전문적인 뉴스를 제공하고 있었다.

4. 뉴스 신디케이션

1) 일반 현황

전문적인 뉴스콘텐츠를 제공하는 신디케이션은 1895년 뉴욕에서 일간신문 모닝저널(Morning Journal)을 발행하던 윌리엄 허스트(William Randolph Hearst)가 더 옐로우 키드(The Yellow Kid)라는 만화캐릭터를 만들어, 각 지역에 있는 신문사에도 동시에 제공하면서 시작되었다. 허스트그룹은 수많은 시사만평화가들을 고용하고, 그들의 카툰을 전국적으로 유통시켰다. 허스트는 지역에 있는 조그마한 신문까지 카툰과 신문만평을 제공함으로써 주말신문을 읽는 독자에게 읽는 즐거움을 선사했다. 허스트는 1915년 다른 동업자와 킹 피쳐 신디케이드(King Features Syndicate)를 설립하고, 신문만평이외에도 TV와 케이블방송의 프로그램도 제공하고 있다. 신문에서의 뉴스콘텐츠 신디케이트는 신문기사와 칼럼, 르포를 다양한 신문과 잡지에 동시에 제공하는 사업자를 의미한다.

뉴스 신디케이트는 전문분야에서 회원사를 대상으로 기사와 사진, 영상을 소규모로 제공하는 형태라고 볼 수 있다. 특히 뉴스 신디케이트의 대부분은 전문사진통신사가 있다. 예컨대 Corbis, Getty Images, Keystone, Magnum, picture alliance, KNA-Bild등이 있는데. 이들은 통신사이지만, 오히려 뉴스 신디케이트로 더 많이 불린다. 하지만 대다수 뉴스 신디케이트가 통신사로 등록이 되어 있고, 스스로도 통신사라고 지칭하는 경우가 많기 때문에 정확한 뉴스 신디케이트의 영역과 범위를 획정하기도 어렵고, 시장의 규모를 파악하기도 어려운 점이 있다. 특히 대다수 국가에서 뉴스 콘텐츠 시장의 90%이상은 해당 국가의 관영통신사나 외국의 주요통신사가 차지하고 있는게 현실이다. 예컨대 독일의 경우에 일간신문의 대부분은 최소 2.5개이상의통신사와 기사제공계약을 맺고 있는데, 독일신문의 68%가 5개이상의 통신사와 기사제공계약을 맺고 있는 것으로 나타났다(Resing, 2006). 독일신문사 가운데 통신사와 기사제공계약을 맺은 비율을 살펴보면, 관영DPA와는 95.7%, AP와는 47.1%. AFP와는 47.8%, Reuters와는 33.3 %. ddp와는 30.4%였다. 그러나 2001년이후 신문의 경영위기가 지속되면서, 뉴스통신사 및 뉴스신디케이트와의 기사협력관계를 정리하는 신문사의 수가 늘어나고 있다. 이와 더불어 통신사로부터 기사나 사진, 영상을 제공받기 보다는 전국섹션을 통째로 공급받는 신문사도 늘어나고 있다. 이러한 추세의 증가와 더불어 통신사는 아니지만, 지역신문사에 전국섹션을 전문적으로 제공하는 광역신문이 등장하고 있다.

최근 독일의 대학에서 통합뉴스룸에 적합한 인력을 교육하기 위한 교육과정을 도입하고 있다. 슈투트가르트미디어대학(Hochschule der Medien in Stuttgart)는 독일에서 최초로 대학실습실에 통합뉴스룸을 설치했다. 이 대학의 통합뉴스룸에서 학생들은 종이신문과 온라인, 라디오, 동영상을 동시에 제작할 수 있다.

이러한 시설을 이용하여 학생들은 대학에서부터 통합뉴스룸에 적합한 취재방식에 익숙해 지고, 다양한 미디어기술을 응용할 수 있게 된다. 그래서 이 대학은 전문교육을 위해 교수진도 신문과 방송, 통신을 모두 가르칠 수 있는 실무진을 중심을 구성했다. 이 대학에서 정규과정을 마친 학생의 대부분이 독일의 주요언론사에 진출했고, 언론사도 기존인력의 위탁교육을 요청하고 있다.

통합뉴스룸은 모든 신문사가 설치하여 운영할 수 있는 유일한 대안은 아니다. 그러나 디지털환경에 적응하기 위해서는 많은 대안 가운데 가장 확실한 대안이다. 뉴스룸은 점점 쇠락하는 종이신문의 판매수익만으로는 신문사를 운영하기 어렵기 때문에 온라인과 모바일이라는 플랫폼을 통해서 추가수익 확보가 필요하다. 그래서 기사를 새로운 플랫폼에서도 유용하게 이용할 수 있도록 제작해야 한다. 이러한 환경에 맞는 기자를 양성은 인터넷과 모바일이용에 익숙한 디지털 네이티브(Digital Native) 세대는 종이신문에만 아날로그 네이티브와 달리, 수습부터 인터뷰를 동영상으로 찍으면서 기사를 준비하는 것이 가능하다는 주장도 있다(Gottschalk, 2010). dpa는 슈투트가르트미디어대학의 통합뉴스룸편집자과정 1기 졸업생 가운데 25%가 dap에 채용되었는데, dpa는 실질적으로 언론사의 맞춤형 통합뉴스룸편집자교육의 실질적인 수혜자라고 할 수 있다.

3) 지역뉴스서비스의 강화

dapd의 전신인 ddp(ddp Deutscher Depeschendienst GmbH)는 독일에서 신문의 위기가 본격적으로 시작된 2001년이후 지역신문에 지면을 제작해서 섹션으로 제공하는 서비스를 제공했다. 이 뉴스통신사의 서비스를 처음 구매한 노르트쿠리어(Nordkurier)는 신문포맷을 북독판형(Broadsheet)에서 베를린판형으로 바꾸면서, 기존에 슈베리너 폴크스차이퉁(Schweriner Volkszeitung)으로부터 공급받던 전국섹션을 ddp에 위탁했다. 그러나 통신사가 제작하는 전국섹션과 일간신문이 제작하는 전국섹션의 가독성 등의 문제로 양사간의 협력관계는 오래가지는 못했다.

그러나 ddp의 실험은 AFP독일어판에서 인수하여, 지역신문에 콤팩트(Kompakt)판형 뉴스제공 서비스로 발전시켰다. 콤팩트판형은 통상 30면내외가 발행되는 지역신문의 전국면, 국제면, 문화면, 전국스포츠, 특집면 등 20면내외를 해당 신문사의 판형과 레이아웃에 맞춰서 제공하고, 나머지 10면내외(1면과 2면, 지역뉴스 및 지역스포츠, 전면광고)는 지역신문이 제작하는 방식을 의미한다.

한편 dpa는 생활정보신문의 뉴스를 모듈의 형식으로 제공하는 dpa-avis를 시작했다. 생활정보신문은 통상 지면의 30-40%를 뉴스면으로 제작하며, 나머지 60-70%는 광고를 게재한다. 그러나 대다수 생활정보신문은 기자의 수가 2-3명에 불과하기 때문에, 비록 주 1-2회밖에 발행되지 않지만, 노동강도가 높은 편이다. 이러한 점에 착안하여 dpa는 생활정보신문이 필요로하는 기사의 수준을 감안하여 3개의 모듈을 개발하고, 생활정보신문과 뉴스공급계약을 맺고 있다. dpa-avis가 제공하는 뉴스모듈은 크게 스포츠모듈, 종합모듈(정치, 경제, 다양한 소식), 지역모듈(지역뉴스중심)등 3가지이다. 생활정보신문은 이 3가지 모듈 가운데 하나만 정기적으로 공급계약을 맺을 수도 있고, 또는 2-3개를 함께 정기계약할 수도 있다.

이렇듯 뉴스통신사는 갈수록 지역뉴스와 전문신문의 뉴스수요에 맞게 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 예전처럼 고객이 공급자의 뉴스를 수동적으로 수용해야하는 방식을 넘어서, 수용자의 필요를 적극적으로 찾아가서 충족시켜주는 방식의 뉴스생산과 공급을 하고 있다(http://www.dpa.com/kampagnen/10/i_23_pi_avis.pdf).

4) dpa의 4대 사업영역

독일의 대표적인 뉴스통신사인 dpa는 뉴스공급시장을 미디어에 한정하지 않고, 경제와 정치, 교육에 이루기까지 다양한 분야로 확대하고 있다. 미디어의 경우에는 크게 기사, 사진, 인포그래픽, 웹기사, 라이브티커, 스포츠, 국제, 시청각, AP뉴스서비스, 어린이등으로 나누어 서비스를 제공하고 있다. 또한 지역언론을 위한 dpa-avis이외에도, 군소뉴스통신사에게 뉴스통신플랫폼으로 기술적 지원도 하고 있다. 뉴스통신플랫폼 사업은 군소 뉴스통신사에게 서버를 임대해 줄 뿐만 아니라, 군소뉴스통신사가 생산하는 콘텐츠를 dpa의 플랫폼에서 제공할 수 있도록 제공하는 서비스이다. 2013년부터 dpa는 첫 번째 협력사업으로 가톨릭뉴스통신사인 KNA와 MOU를 맺었다. KNA는 dpa의 멀티플랫폼아카이브를 이용하여 자사의 뉴스제작에 활용할 수 있고, 또 KNA의 뉴스를 dpa통신망을 통해서 판매할 수도 있다.

미디어이외에 경제(Business)분야에서는 일반적인 경제뉴스를 기업에 제공하기도 하지만, 기업이나 기업인이 관심을 갖는 프레미엄 뉴스를 제공하기도 한다. 마찬가지고 정치영역(Governance)에서도 정치인과 정당, 행정부와 입법부, 지방자치단체 등에 맞춤형 정보제공을 하며, 반대로 경제계나 행정부 입법부, 지방자치단체 등의 보도자료와 뉴스레터를 재배포하는 서비스도 담당한다. 교육(Bildung)영역에서는 어린이를 위한 뉴스와 교육용 인포그래픽을 B2B로 제공하고 있다.

5) 빅데이터와 아카이브를 활용한 데이터저널리즘

오늘날 기자들이 발로 뛰면서 취재한 기사의 정보를 분석하고, 맥락을 이해하는데 핵심적인 도구로 이용되는 것이 데이터이다. 데이터는 공공기관이나 민간단체, 기업 등이 발표한 통계자료를 모아서 빅데이터로 구축하고 분석한 자료에서부터, 오랫동안 아카이브에 축적해 놓은 정보를 키워드로 분류하여 데이터로 분석한 자료에 이르기까지 다양한 형태로 저장과 활용이 가능하다. 일선에서 기자들이 취재한 내용은 본사 편집부에서 축적된 데이터 자료를 이용하여 검증을 통해 내용을 확증하고, 필요한 부분은 사진이나 동영상, 인포그래픽으로 보완하여 기사를 좀 더 입체적으로 제공할 수 있다. 이렇게 빅데이터와 아카이브를 활용하여 작성된 뉴스통신사의 기사나 리포트는 SNS에서 떠도는 속보나 현장의 보도자료보다 더 신뢰할 수 있는 기사가 된다. 유럽의 경우에 공영방송사가 이러한 기술적 가능성이 갖추고 있지만, 뉴스를 취재하고 이를 분석하여 빅데이터와 아카이브를 활용한 분석기사를 작성할 수 있는 공영방송사는 많치 않다. 개별 신문사의 경우에는 더더욱 그러하다. 뉴스통신사가 뉴스제작에 특화된 언론사로 인력과 뉴스를 제작할 수 있는 기술적 가능성에서 다른 신문과 방송보다 앞선다고 할 수 있다.

독일의 dpa는 자사가 가지고 있는 빅데이터와 아카이브의 한계를 극복하기 위해 2010-2013년사이 dapd를 통해 경쟁했던 AP와 2014년 협력관계를 맺고, AP의 아카이브를 적극적으로 활용하여 분석기사를 제공하고 있다. 뉴스통신사는 그동아 제공했던 속보뿐만 아니라 이제는 분석기사를 통해서 그 가치를 높이고 있다. 이러한 노력은 전문뉴스통신사로 갈수록 뚜렷하게 나타난다. 독일의 경제전문통신사인 vwd는 증권시장과 금융데이터분석을 통해서 해설기사를 제공하고 있고, idw는 과학 및 학술, 경제전문 기사를 빅데이터와 전문학술자료 분석을 통해서 생산해내고 있다. 스포츠전문뉴스통신사인 sid도 1945년 설립이후 지금까지 축적해온 독일의 스포츠관련 각종 기록과 뉴스를 아카이브로 구축하여 인포그래픽과 분석기사로 제공하고 있다.

이러한 현상은 비단 독일에만 국한된 것이 아니라 다른 유럽국가에서도 진행되는 현상이다. 스웨덴의 경우 1922년 설립된 TT(Tidningarnas Telegrambyrå AB)가 관영통신이지만, 미디어그룹 보니어(Bonnier)도 뉴스통신사 디렉트(Direkt)을 설립하여 Thomson Reuters스웨덴어판과 더불어 스웨덴 경제전문 뉴스통신사로 자리잡았다. 2011년 설립된 뉴스통신사 시렌(Siren)은 행정부와 입법부, 사법부등 200여개의 공공기관의 활동만 감시하는 뉴스통신사이다. 시렌은 스웨덴의 신문과 방송, 뉴스통신사에 공공기관 관련 주요한 정보를 분석하여 뉴스로 제공하는 중요한 뉴스원천의 하나이다. 시렌이 2010년10월 한 달 동안에 공개하고 보도한 정부문서와 단신은 약 3만건으로 스웨덴의 공공기관을 관련 정보의 원천이 되고 있다(Porträtt av Matti Larsson i Föreningen grävande journalisters bilaga i tidningen Journalisten, nr 2 2011). 이와 유사한 전문뉴스통신사로 1999년 설립된 라피디우스(Rapidus)는 지역발전에 대한 기사만 작성하여 제공하는 뉴스통신사이다. 라피디우스는 스웨덴의 지역균형발전을 목적으로 공공기관의 지역개발 및 균형발전정책등에 대해서만 보도하고 있다. 최근에는 외레순트(Öresund) 지역발전에 대해서만 보도하는 통신사도 등장했다(http://na.se/nyheter/orebro/1.2397003-na-kvar-pa-natten-tack-vare-nytt-bolag).

스웨덴의 경우, 독일과 달리 관영통신사인 TT를 제외하면 모두 빅데이터와 아카이브를 적극적으로 활용하여 전문적인 뉴스를 제공하고 있었다.

4. 뉴스 신디케이션

1) 일반 현황

전문적인 뉴스콘텐츠를 제공하는 신디케이션은 1895년 뉴욕에서 일간신문 모닝저널(Morning Journal)을 발행하던 윌리엄 허스트(William Randolph Hearst)가 더 옐로우 키드(The Yellow Kid)라는 만화캐릭터를 만들어, 각 지역에 있는 신문사에도 동시에 제공하면서 시작되었다. 허스트그룹은 수많은 시사만평화가들을 고용하고, 그들의 카툰을 전국적으로 유통시켰다. 허스트는 지역에 있는 조그마한 신문까지 카툰과 신문만평을 제공함으로써 주말신문을 읽는 독자에게 읽는 즐거움을 선사했다. 허스트는 1915년 다른 동업자와 킹 피쳐 신디케이드(King Features Syndicate)를 설립하고, 신문만평이외에도 TV와 케이블방송의 프로그램도 제공하고 있다. 신문에서의 뉴스콘텐츠 신디케이트는 신문기사와 칼럼, 르포를 다양한 신문과 잡지에 동시에 제공하는 사업자를 의미한다.

뉴스 신디케이트는 전문분야에서 회원사를 대상으로 기사와 사진, 영상을 소규모로 제공하는 형태라고 볼 수 있다. 특히 뉴스 신디케이트의 대부분은 전문사진통신사가 있다. 예컨대 Corbis, Getty Images, Keystone, Magnum, picture alliance, KNA-Bild등이 있는데. 이들은 통신사이지만, 오히려 뉴스 신디케이트로 더 많이 불린다. 하지만 대다수 뉴스 신디케이트가 통신사로 등록이 되어 있고, 스스로도 통신사라고 지칭하는 경우가 많기 때문에 정확한 뉴스 신디케이트의 영역과 범위를 획정하기도 어렵고, 시장의 규모를 파악하기도 어려운 점이 있다. 특히 대다수 국가에서 뉴스 콘텐츠 시장의 90%이상은 해당 국가의 관영통신사나 외국의 주요통신사가 차지하고 있는게 현실이다. 예컨대 독일의 경우에 일간신문의 대부분은 최소 2.5개이상의통신사와 기사제공계약을 맺고 있는데, 독일신문의 68%가 5개이상의 통신사와 기사제공계약을 맺고 있는 것으로 나타났다(Resing, 2006). 독일신문사 가운데 통신사와 기사제공계약을 맺은 비율을 살펴보면, 관영DPA와는 95.7%, AP와는 47.1%. AFP와는 47.8%, Reuters와는 33.3 %. ddp와는 30.4%였다. 그러나 2001년이후 신문의 경영위기가 지속되면서, 뉴스통신사 및 뉴스신디케이트와의 기사협력관계를 정리하는 신문사의 수가 늘어나고 있다. 이와 더불어 통신사로부터 기사나 사진, 영상을 제공받기 보다는 전국섹션을 통째로 공급받는 신문사도 늘어나고 있다. 이러한 추세의 증가와 더불어 통신사는 아니지만, 지역신문사에 전국섹션을 전문적으로 제공하는 광역신문이 등장하고 있다.

독일어권에서는 이를 ‘만텔(Mantel, 외투)’라고 부른다. 또한 경쟁관계에 있는 신문기업이 서로 뉴스콘텐츠를 교환하는 경우도 있다. 예컨대 쾰른(Koeln)지역에 위치한 두몽 샤우베르크(M. DuMont Schauberg)그룹과 베를린에 소재한 베를리너 차이퉁(Berliner Zeitung), 프랑크푸르트에 있는 프랑크푸르터 룬트샤우(Frankfurter Rundschau)이 서로 기사와 만평, 사진을 교환하기도 한다. 그러나 이러한 신디케이트가 ‘저널리즘의 빈곤’을 초래한다는 비판을 받기도 한다. 인터넷콘텐츠의 신디케이트는 주로 경제뉴스와 관련하여 증권시세나 속보, 분석기사를 서로 교환하는 사례가 있다. 포털사이트가 대표적으로, 타 언론사의 기사를 집적하여 하나의 창에 제공함으로써 신디케이트와 유사한 기능을 한다.

일반적으로 유럽지역신문의 대부분은 전국 및 광역뉴스는 전국지나 지역에서 영향력 있는 광역신문으로부터 전국섹션을 받아서 사용한다. 섹션을 제공하는 신문사는 같은 회사 계열인 경우도 있고, 단순한 계약관계를 맺은 경우도 있다. 독일어권에서 일반적으로 만텔(Mantel)이라고 부르는 이 방식의 신문제작은 독일은 물론, 스위스, 오스트리아, 북유럽에서도 일반적으로 나타나는 제작방식이다. 전국섹션에는 일반적으로 1면 머릿기사, 정치, 경제, 전국문화, 스포츠, 논평 및 만평등이 포함되며, 파노라마면에 게재되는 일기예보와 그날의 운수 및 별점, 낱말 맞추기 등이 제공된다.

이러한 만텔이 일반화 된 것은 지역신문의 대다수가 재정적 취재인력측면에서 직접 전국기사를 작성하거나 뉴스가 생산되는 행정기관이나 입법기관에 기자를 파견할 수 없기 때문이다. 만텔면은 지역신문의 배포범위와 발행부수 및 유가부수에 따라서 다르게 가격이 책정된다. 지역신문은 신문배포범위내에 있는 지역의 뉴스에만 초점을 맞추는데, 전국섹션 구매의 장점은 첫째로 비용절감에 있다. 지역신문은 만텔면을 통해서 제작비를 절감할 수 있다. 둘째는 지역신문을 구독하는 독자가 굳이 전국일간신문이나 광역신문을 병독할 이유가 없다. 지역신문의 전국섹션이 주요한 뉴스를 모두 제공해 주기 때문이다. 셋째는 지역뉴스에만 집중할 수 있다. 넷째는 광역시와 지역지가 공동으로 광고콤비(Kombi)가 가능하다는 점이다. 광역과 지역에서 골고루 광고를 해야 하는 광고주 입장에서 광역지와 지역지가 광고콤비를 제공하면, 광고비를 절약하면서, 보다 넓은 지역에서 광고효과를 기대할 수 있기 때문이다.

2) 동일기업 내에서의 전국섹션 신디케이트 : 스위스의 AZ 미디어

스위스에 위치한 AZ Zeitung그룹은 주로 스위스 북서부지역에 있는 아르가우(Aargau)와 베른(Bern), 솔로투른(Solothurn)주와 베른(Bern)시 지역에서 지역신문을 발행하는 신문사이다. AZ 미디어(Medien)그룹은 1836년 요셉 첸더(Josef Zehnder)에 의해 창간된 아르가우어 폴크스차이퉁(Aargauer Volkszeitung)에서 출발한다. 첸더는 1848년 인근에 잇는 바젤시에서 오늘날 바데너 타그블라트(Badener Tagblatt)로 발전한 일간신문을 창간한다. 같은 시기 사무엘 란돌트(Samuel Landolt)가 창간한 아르가우어 타그블라트(Aargauer Tagblatt)가 1847년 창간되면서 아르가우에서는 경쟁지가 등장한다. 비슷한 시기에 인근지역에서도 신문이 속속 창간되는데, 솔로투른에서 솔로투르너 차이퉁(Solothurner Zeitung), 올튼에서 올트너 타그블라트(Oltner Tagblatt), 리마탈에서 리마탈러 차이퉁(Limmattaler Zeitung), 초핑에서 초핑어 타그블라트(Zofinger Tagblatt), 바젤란트샤프틀리헤 차이퉁(Basellandschaftliche Zeitung)등이 창간된다. 첸더가는 1996년 아르가우어 타그블라트(Aargauer Tagblatt AG)와 바데너 타그블라트의 기업합병을 통해 AZ 미디어를 출범시켰으며, 두 지역일간이 발행하는 광역일간신문으로 미텔란트 차이퉁(Mittelland Zeitung)을 2001년 창간했다. 여기서 더 나아가 주변지역에 있는 경쟁지들과 공동으로 일요신문인 데어 존탁(Der Sonntag)을 2007년 창간하였다. 2009년에는 솔로투른지역신문을 인수함으로써, 4개주에서 지역신문시장을 독점하게 된다. 2011년 AZ 미디어는 지역TV채널인 텔레취리(TeleZüri)와 텔레배른(TeleBärn)을 인수하여 공동채널인 텔레 M1(Tele M1)을 그룹을 설립했다. 2012년에는 바젤시 지역일간신문인 bz바젤(bz Basel)을 설립했다.

AZ미디어는 일간신문과 일요신문, 잡지와 도서를 제작하는 신문기업이자 TV방송채널을 운영하고, 주2회 무료로 배포되는 생활정보신문을 발행하고 있다. AZ미디어 본사에는 산하 일간신문과 생활정보신문에 제공할 전국섹션(Mantel)판을 제작하고 있다. 이 섹션판은 일요신문에도 활용된다. AZ미디어는 자사가 소유한 6개의 일간신문(az Aargauer Zeitung, bz Basel, bz Basellandschaftliche Zeitung, az Limmattaler Zeitung, az Solothurner Zeitung, az Grenchner Tagblatt)에 전국섹션을 제공하고 있고, 협력사인 초핑어 타그블라트와 올트너 타그블라트에도 전국섹션과 온라인판 기사를 제공하고 있다. AZ미디어를 중심으로 총 8개의 일간신문(11개지역판)이 하나의 신디케이트로 묶인 것이다. 일요신문은 2013년에 쥐드오스트슈바이츠 미디어(Suedostschweiz Medien)과 공동으로 슈바이츠 암 존탁(Schweiz am Sonntag)이라는 일요신문을 창간하여, 총 8개의 지역판을 발행하고 있다. 이 AZ미디어와 쥐드오스트슈바이츠미디어가 공동으로 제작하는 전국섹션판과 AZ미디어와 쥐드오스트슈바이츠미디어가 각각 제작하는 광역섹션이 각각 제공되고, 이밖에 8개의 지역섹션은 각 신문사들이 자체적으로 제작하여 합본한다.

AZ미디어의 콘텐츠 신디케이트는 일간신문과 일요신문에만 국한되지 않고 생활정보신문에까지 확대되었다. AZ미디어는 9개 지역(Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern, Berner Landbote, Grenchner Stadt-Anzeiger, Lenzburger Bezirks-Anzeiger, Der Seetaler/Der Lindenberg, Limmatwelle, Stadtanzeiger Olten, Wochenblatt für das Birseck und Dorneck, Wochenblatt für das Schwarzbubenland/Laufental)에서 생활정보신문을 주2회씩 발간하는데, 생활정보신문에 게재되는 광고는 지역별로 다르지만, 광역광고와 주요기사는 AZ미디어에서 섹션으로 제작하고 있다.

이밖에 AZ미디어는 10개의 잡지와 2개의 채널에 콘텐츠를 제공하고 있으며, 일부 콘텐츠는 독일의 방송채널에 제공하고 있다.

3) 관계사로부터의 전국섹션 신디케이트 : 독일의 베르게도르퍼 차이퉁

독일의 북부지역에 있는 함부르크의 남동쪽에 있는 자치구인 베르게도르프(Bergedorf)는 도농복합단지로 본래 자치읍이었으나 오래전에 함부르크시에 편입된 지역이다. 이 지역에서는 지역신문인 베르게도르퍼 차이퉁(Bergedorfer Zeitung)이 1874년부터 발행되고 있다. 베르게도르퍼 차이퉁은 함부르크 베르게도르프구와 피어란데(Vierlande), 마슈란데(Marschlande), 글린데(Glinde), 기어스타흐트(Geesthacht), 슈바르체벡(Schwarzenbek), 라인벡(Reinbek)지역을 배포지역으로 하며, 자매지인 라우엔부르기쉐 란데스차이퉁(Lauenburgische Landeszeitung)은 인근지역인 라우엔부르크군을 배포지역으로 한다. 그러나 베르게도르퍼 차이퉁과 라우엔부르기쉐 란덴스차이퉁의 기사는 90%가량 동일하며, 다만 제호와 지역판만 다를 뿐이다. 이렇듯 하나의 신문사가 두 개의 제호로 90%가량 내용이 같은 신문을 따로따로 발행하는 이유는 본래 두 지역이 서로 다른 지역공동체로 성장하여, 지역색이 강하고, 자기 지역의 신문제호에 대한 지역민의 인지도가 높기 때문이다.

이러한 섹션지면 공유는 생활정보신문에도 동일하게 적용되는데, 베르게도르프와 라우엔부르크, 빌레(Bille)에서 발행되는 생활정보신문은 모두 지역명 앞에 보헨블라트(Wochenblatt)를 붙이는데, 신문의 포맷은 베를게도르프와 라우엔부르크는 같지만, 빌레의 생활정보신문의 포맷은 다르게 발행된다. 이는 윤전기와도 관련이 있지만, 빌레에서 본래 독립적인 생활정보신문이 발행되다가, 이를 베르게도르퍼 차이퉁이 인수했기 때문에, 옛 포맷을 그대로 사용하고, 콘텐츠만 본사에서 제공하고 있다.

그러나 베르게도르퍼차이퉁이 모든 기사를 직접 제작하지는 않는다. 기사의 상당부분은 외부에서 제공하는 기사에 의존하는데, 전국섹션은 북독지역일간신문에 전국섹션을 제공하는 노르트도이체차이퉁(NorddeutscheZeitung)에서 섹션을 받는다. 지역신문이 경쟁사로부터 지역섹션은 받아서 게재하는 경우는 많은데, 그 원인은 크게 세가지로 볼 수 있다.

첫째는 비록 경쟁기업이라고 하더라도 신문이 배포되는 지역이 서로 겹치지 않거나 일부 지역만 겹칠 경우에는 제작비절감을 목적으로 상호 협력한다. 예컨대 베르게도르퍼 차이퉁과 뤼베커 나흐리히텐(Luebecker Nachrichten)은 소유주가 서로 다르며, 신문배포지역도 부분적으로 겹친다. 그러나 양사는 모두 노르트도이체차이퉁이 제공하는 전국섹션 신디게이트에 가입한 회원사로 전국섹션과 전국문화섹션, 스포츠섹션, 경제섹션을 구매한다.

이러한 협력관계를 유지하는 신디게이트회사로 독일의 경우에 북독지역의 노르트도이체차이퉁과 하노버쉐 알게마이네 차이퉁(Hannoversche Allgemeine Zeitung), 서부독일지역에 라이니쉐포스트(rheinische Post), 쾰리쉐 슈타트안치아거(Koelnische Stadt-anzeiger), 남독지역의 슈투트가르터 차이퉁(Stuttgarter Zeitung), 쥐드도이체차이퉁(Sueddeutsche Zeitung)등이 있다.

4) 전문분야 콘텐츠의 신디게이트 : 스페인의 라 보스 데 갈리시아(La Voz de Galicia)

2002년 스페인연안에서 발생한 미국선적의 유조선 프레스티지(Prestige)가 연안에서 좌초되면서, 유조선에 실려 있던 원유가 해안으로 유출되는 대형사고가 발생했다. 이 사고이후 스페인의 갈리시아지역에서 발행되는 지역신문인 라 보스 데 갈리시아(La Voz de Galicia)는 150명규모의 편집부 기자 가운데 2/3를 해양전문기자로 육성하였다. 라 보스 데 갈리시아는 프레스티지호 사고가 수습되는 과정을 기사로 작성했을 뿐만 아니라, 해양생태계가 변화하는 과정을 관찰하여 탐사보도를 쏟아냈다. 라 보스 데 갈리시아의 기자들은 지역신문의 경계를 넘어 스페인 전국을 돌아다니면 환경관련 탐사보도를 이어갔으며, 이러한 기사를 스페인의 신문과 방송에 독점적으로 제공했다. 일종의 비공식적인 환경기사 신디케이트를 오랫동안 운영한 것이다.

유사한 사례로 독일에서는 공영방송의 일기예보진행자였던 요르크 카헬만(Joerg Kachelmann)이 1991년부터 공영방송의 일기예보 프로그램을 진행하면서 동시에 일기예보 관련 뉴스만을 제공하는 뉴스신디케이트를 설립하여 운영했다. 지금까지도 카헬만은 일기예보뉴스를 각종 매체에 제공하고 있는데, 공영방송의 일기예보 진행은 개인비리문제로 중도하차했다. 이 여파로 카헬만의 메테오미디어(Meteomedia AG)는 더 이상 성장하지 못한 경험이 있다. 그러나 전문성을 갖춘 콘텐츠생산자들이 전문 뉴스 신디케이트를 설립하는 사례는 늘어날 전망이다.

5. 결론 및 시사점

뉴스통신사의 경영환경은 디지털화와 인터넷도입이후 크게 변화하고 있다. 인터넷의 발전은 뉴스매체의 중심을 신문과 텔레비전에서 인터넷과 모바일을 통한 콘텐츠소비로 무게중심을 이동시켰으며, 뉴스도 사진이나 영상이 곁들여진 기사 중심에서 인포그래픽과 동영상, 나아가 쌍방향 커뮤니케이션의 형태로 진화하고 있다. 또한 표준화된 보편적인 콘텐츠보다는 전문적이거나 이용자의 욕구에 맞게 맞춤형으로 제공하는 콘텐츠가 늘어나고 있다. 전통적으로 대중매체가 전달하는 뉴스를 수용하는데 만족했던 이용자들이 SNS의 발전과 더불어 적극적인 뉴스생산자로 등장하기 시작했다. 이러한 환경에서 뉴스통신사의 역할은 신속하고 광범위한 뉴스전달뿐만 아니라, 새로운 미디어기술에 이용자의 변화하는 욕구를 충족시키기 위해 진화할 필요가 있다.

유럽에서 가장 치열한 뉴스통신경쟁을 하고 있는 독일의 경우 현재 6개의 뉴스통신사와 4개의 전문뉴스통신사가 경쟁하고 있다. 독일의 뉴스통신사들은 치열한 경쟁에서 생존하기 위해 자기혁신을 하고 있다. 그 첫 번째가 통합뉴스룸의 운영이다. 통합뉴스룸은 전통적으로 정치, 경제, 문화, 사회, 국제, 체육등으로 나뉘던 취재부서의 개념이 사라지고, 자신의 전문분야에서 취재하는 기자가 송고한 기사를 ‘뉴스데스크’, '뉴스룸', '뉴스&에티터'들이 뉴스를 집적하고 재매개하여 다양한 플랫폼에 제공하는 것을 의미한다. 이러한 통합뉴스룸 설치의 목적은 뉴스의 상품으로서의 가치를 극대화시키는데 있다. 이를 위해서 뉴스를 제작하는 편집국내에서의 커뮤니케이션, 위계질서를 간소화하고, 부서이기주의나 매체별 속성에 치우친 편집방식을 과감히 탈피하는 것이다. 이를 통해 기자는 출입처에 가서 보도자료나 제보를 바탕으로 기사를 작성하는 일상적인 업무를 탈피하여, 자신이 기획한 기사를 심층적으로 취재하고 탐사를 통해서 고품질 기사를 작성할 수 있는 시간과 선택권을 부여하게 되며, 편집국은 잘 짜여진 각본에 따라 뉴스를 취합하는 것이 아니라, 발로 뛰는 기자들이 가져오는 다양한 이야기를 확보함으로써, 경쟁자와의 차별성을 얻을 수 있다. 이러한 통합뉴스룸에서 수행하게 될 개별적인 기자들의 역할은 다음과 같다.

첫째, 데스크는 뉴스룸편집자로 그날의 주요 테마를 선정하고, 매체별 또는 모든 매체를 아우를 수 있는 기사소재를 결정한다. 둘째, 국장석의 역할은 시시각각 수집되는 기사(기사, 사진, 영상등)을 확인하고 관련된 취재를 하는 기자들에게 제공한다. 셋째, 디자인 매니저와 제작자는 신문지면이나 방송화면, 편성순서를 총 책임진다. 통신사의 경우에 신디게이트형식으로 완결된 뉴스지면이나 화면을 제공하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 디지안 매니저의 역할은 고객이 필요로 하는 지면을 각 신문제호별, 방송프로그램별, 인터넷사이트별, 모바일 앱과 웹별로 제작하여야 한다. 넷째, 편집부장은 모든 터미널을 아울러 통신사가 제공하는 뉴스의 제공매체와 제공시점, 광고 및 판매등에 대한 조정역할을 담당한다. 다섯째, 지원팀은 뉴스룸편집자와 편집부장을 지원하는 역할을 담당한다. 통합뉴스룸을 설치하면 기존의 제작인력에 대한 재교육은 필수이다. 통합뉴스룸은 단순히 기사를 취합하여 통합하는 곳이 아니라, 뉴스를 기획하고 취재하는 단계부터 통합뉴스룸의 데이터베이스를 통해 사전정보를 수집, 분석하고, 취재도 오프라인뿐만 아니라 온라인에서도 활용할 수 있도록 동영상과 음성을 녹화할 수 있도록 교육한다. 최근 독일의 대학에서 통합뉴스룸에 적합한 인력을 교육하기 위한 교육과정을 도입하고 있다.

둘째로 지역신문에 지면을 제작해서 섹션으로 제공하는 서비스를 비롯하여 생활정보신문의 뉴스를 모듈의 형식으로 제공하는 서비스에 이르기까지 다양한 형태의 맞춤형 뉴스서비스를 개발하고 있다. 또한 빅데이터와 아카이브를 활용한 깊이있는 정보제공에 앞서고 있다.

소규모통신사가 발달한 유럽에서 뉴스신디케이트와 전문통신사의 구분은 모호한 편이다, 그러나 이러한 소규모통신사 가운데 사진이나 영상, 인포그래픽 등을 전문으로 제공하는 통신사를 뉴스

일반적으로 유럽지역신문의 대부분은 전국 및 광역뉴스는 전국지나 지역에서 영향력 있는 광역신문으로부터 전국섹션을 받아서 사용한다. 섹션을 제공하는 신문사는 같은 회사 계열인 경우도 있고, 단순한 계약관계를 맺은 경우도 있다. 독일어권에서 일반적으로 만텔(Mantel)이라고 부르는 이 방식의 신문제작은 독일은 물론, 스위스, 오스트리아, 북유럽에서도 일반적으로 나타나는 제작방식이다. 전국섹션에는 일반적으로 1면 머릿기사, 정치, 경제, 전국문화, 스포츠, 논평 및 만평등이 포함되며, 파노라마면에 게재되는 일기예보와 그날의 운수 및 별점, 낱말 맞추기 등이 제공된다.

이러한 만텔이 일반화 된 것은 지역신문의 대다수가 재정적 취재인력측면에서 직접 전국기사를 작성하거나 뉴스가 생산되는 행정기관이나 입법기관에 기자를 파견할 수 없기 때문이다. 만텔면은 지역신문의 배포범위와 발행부수 및 유가부수에 따라서 다르게 가격이 책정된다. 지역신문은 신문배포범위내에 있는 지역의 뉴스에만 초점을 맞추는데, 전국섹션 구매의 장점은 첫째로 비용절감에 있다. 지역신문은 만텔면을 통해서 제작비를 절감할 수 있다. 둘째는 지역신문을 구독하는 독자가 굳이 전국일간신문이나 광역신문을 병독할 이유가 없다. 지역신문의 전국섹션이 주요한 뉴스를 모두 제공해 주기 때문이다. 셋째는 지역뉴스에만 집중할 수 있다. 넷째는 광역시와 지역지가 공동으로 광고콤비(Kombi)가 가능하다는 점이다. 광역과 지역에서 골고루 광고를 해야 하는 광고주 입장에서 광역지와 지역지가 광고콤비를 제공하면, 광고비를 절약하면서, 보다 넓은 지역에서 광고효과를 기대할 수 있기 때문이다.

2) 동일기업 내에서의 전국섹션 신디케이트 : 스위스의 AZ 미디어

스위스에 위치한 AZ Zeitung그룹은 주로 스위스 북서부지역에 있는 아르가우(Aargau)와 베른(Bern), 솔로투른(Solothurn)주와 베른(Bern)시 지역에서 지역신문을 발행하는 신문사이다. AZ 미디어(Medien)그룹은 1836년 요셉 첸더(Josef Zehnder)에 의해 창간된 아르가우어 폴크스차이퉁(Aargauer Volkszeitung)에서 출발한다. 첸더는 1848년 인근에 잇는 바젤시에서 오늘날 바데너 타그블라트(Badener Tagblatt)로 발전한 일간신문을 창간한다. 같은 시기 사무엘 란돌트(Samuel Landolt)가 창간한 아르가우어 타그블라트(Aargauer Tagblatt)가 1847년 창간되면서 아르가우에서는 경쟁지가 등장한다. 비슷한 시기에 인근지역에서도 신문이 속속 창간되는데, 솔로투른에서 솔로투르너 차이퉁(Solothurner Zeitung), 올튼에서 올트너 타그블라트(Oltner Tagblatt), 리마탈에서 리마탈러 차이퉁(Limmattaler Zeitung), 초핑에서 초핑어 타그블라트(Zofinger Tagblatt), 바젤란트샤프틀리헤 차이퉁(Basellandschaftliche Zeitung)등이 창간된다. 첸더가는 1996년 아르가우어 타그블라트(Aargauer Tagblatt AG)와 바데너 타그블라트의 기업합병을 통해 AZ 미디어를 출범시켰으며, 두 지역일간이 발행하는 광역일간신문으로 미텔란트 차이퉁(Mittelland Zeitung)을 2001년 창간했다. 여기서 더 나아가 주변지역에 있는 경쟁지들과 공동으로 일요신문인 데어 존탁(Der Sonntag)을 2007년 창간하였다. 2009년에는 솔로투른지역신문을 인수함으로써, 4개주에서 지역신문시장을 독점하게 된다. 2011년 AZ 미디어는 지역TV채널인 텔레취리(TeleZüri)와 텔레배른(TeleBärn)을 인수하여 공동채널인 텔레 M1(Tele M1)을 그룹을 설립했다. 2012년에는 바젤시 지역일간신문인 bz바젤(bz Basel)을 설립했다.

AZ미디어는 일간신문과 일요신문, 잡지와 도서를 제작하는 신문기업이자 TV방송채널을 운영하고, 주2회 무료로 배포되는 생활정보신문을 발행하고 있다. AZ미디어 본사에는 산하 일간신문과 생활정보신문에 제공할 전국섹션(Mantel)판을 제작하고 있다. 이 섹션판은 일요신문에도 활용된다. AZ미디어는 자사가 소유한 6개의 일간신문(az Aargauer Zeitung, bz Basel, bz Basellandschaftliche Zeitung, az Limmattaler Zeitung, az Solothurner Zeitung, az Grenchner Tagblatt)에 전국섹션을 제공하고 있고, 협력사인 초핑어 타그블라트와 올트너 타그블라트에도 전국섹션과 온라인판 기사를 제공하고 있다. AZ미디어를 중심으로 총 8개의 일간신문(11개지역판)이 하나의 신디케이트로 묶인 것이다. 일요신문은 2013년에 쥐드오스트슈바이츠 미디어(Suedostschweiz Medien)과 공동으로 슈바이츠 암 존탁(Schweiz am Sonntag)이라는 일요신문을 창간하여, 총 8개의 지역판을 발행하고 있다. 이 AZ미디어와 쥐드오스트슈바이츠미디어가 공동으로 제작하는 전국섹션판과 AZ미디어와 쥐드오스트슈바이츠미디어가 각각 제작하는 광역섹션이 각각 제공되고, 이밖에 8개의 지역섹션은 각 신문사들이 자체적으로 제작하여 합본한다.

AZ미디어의 콘텐츠 신디케이트는 일간신문과 일요신문에만 국한되지 않고 생활정보신문에까지 확대되었다. AZ미디어는 9개 지역(Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern, Berner Landbote, Grenchner Stadt-Anzeiger, Lenzburger Bezirks-Anzeiger, Der Seetaler/Der Lindenberg, Limmatwelle, Stadtanzeiger Olten, Wochenblatt für das Birseck und Dorneck, Wochenblatt für das Schwarzbubenland/Laufental)에서 생활정보신문을 주2회씩 발간하는데, 생활정보신문에 게재되는 광고는 지역별로 다르지만, 광역광고와 주요기사는 AZ미디어에서 섹션으로 제작하고 있다.

이밖에 AZ미디어는 10개의 잡지와 2개의 채널에 콘텐츠를 제공하고 있으며, 일부 콘텐츠는 독일의 방송채널에 제공하고 있다.

3) 관계사로부터의 전국섹션 신디케이트 : 독일의 베르게도르퍼 차이퉁

독일의 북부지역에 있는 함부르크의 남동쪽에 있는 자치구인 베르게도르프(Bergedorf)는 도농복합단지로 본래 자치읍이었으나 오래전에 함부르크시에 편입된 지역이다. 이 지역에서는 지역신문인 베르게도르퍼 차이퉁(Bergedorfer Zeitung)이 1874년부터 발행되고 있다. 베르게도르퍼 차이퉁은 함부르크 베르게도르프구와 피어란데(Vierlande), 마슈란데(Marschlande), 글린데(Glinde), 기어스타흐트(Geesthacht), 슈바르체벡(Schwarzenbek), 라인벡(Reinbek)지역을 배포지역으로 하며, 자매지인 라우엔부르기쉐 란데스차이퉁(Lauenburgische Landeszeitung)은 인근지역인 라우엔부르크군을 배포지역으로 한다. 그러나 베르게도르퍼 차이퉁과 라우엔부르기쉐 란덴스차이퉁의 기사는 90%가량 동일하며, 다만 제호와 지역판만 다를 뿐이다. 이렇듯 하나의 신문사가 두 개의 제호로 90%가량 내용이 같은 신문을 따로따로 발행하는 이유는 본래 두 지역이 서로 다른 지역공동체로 성장하여, 지역색이 강하고, 자기 지역의 신문제호에 대한 지역민의 인지도가 높기 때문이다.

이러한 섹션지면 공유는 생활정보신문에도 동일하게 적용되는데, 베르게도르프와 라우엔부르크, 빌레(Bille)에서 발행되는 생활정보신문은 모두 지역명 앞에 보헨블라트(Wochenblatt)를 붙이는데, 신문의 포맷은 베를게도르프와 라우엔부르크는 같지만, 빌레의 생활정보신문의 포맷은 다르게 발행된다. 이는 윤전기와도 관련이 있지만, 빌레에서 본래 독립적인 생활정보신문이 발행되다가, 이를 베르게도르퍼 차이퉁이 인수했기 때문에, 옛 포맷을 그대로 사용하고, 콘텐츠만 본사에서 제공하고 있다.

그러나 베르게도르퍼차이퉁이 모든 기사를 직접 제작하지는 않는다. 기사의 상당부분은 외부에서 제공하는 기사에 의존하는데, 전국섹션은 북독지역일간신문에 전국섹션을 제공하는 노르트도이체차이퉁(NorddeutscheZeitung)에서 섹션을 받는다. 지역신문이 경쟁사로부터 지역섹션은 받아서 게재하는 경우는 많은데, 그 원인은 크게 세가지로 볼 수 있다.

첫째는 비록 경쟁기업이라고 하더라도 신문이 배포되는 지역이 서로 겹치지 않거나 일부 지역만 겹칠 경우에는 제작비절감을 목적으로 상호 협력한다. 예컨대 베르게도르퍼 차이퉁과 뤼베커 나흐리히텐(Luebecker Nachrichten)은 소유주가 서로 다르며, 신문배포지역도 부분적으로 겹친다. 그러나 양사는 모두 노르트도이체차이퉁이 제공하는 전국섹션 신디게이트에 가입한 회원사로 전국섹션과 전국문화섹션, 스포츠섹션, 경제섹션을 구매한다.

이러한 협력관계를 유지하는 신디게이트회사로 독일의 경우에 북독지역의 노르트도이체차이퉁과 하노버쉐 알게마이네 차이퉁(Hannoversche Allgemeine Zeitung), 서부독일지역에 라이니쉐포스트(rheinische Post), 쾰리쉐 슈타트안치아거(Koelnische Stadt-anzeiger), 남독지역의 슈투트가르터 차이퉁(Stuttgarter Zeitung), 쥐드도이체차이퉁(Sueddeutsche Zeitung)등이 있다.

4) 전문분야 콘텐츠의 신디게이트 : 스페인의 라 보스 데 갈리시아(La Voz de Galicia)

2002년 스페인연안에서 발생한 미국선적의 유조선 프레스티지(Prestige)가 연안에서 좌초되면서, 유조선에 실려 있던 원유가 해안으로 유출되는 대형사고가 발생했다. 이 사고이후 스페인의 갈리시아지역에서 발행되는 지역신문인 라 보스 데 갈리시아(La Voz de Galicia)는 150명규모의 편집부 기자 가운데 2/3를 해양전문기자로 육성하였다. 라 보스 데 갈리시아는 프레스티지호 사고가 수습되는 과정을 기사로 작성했을 뿐만 아니라, 해양생태계가 변화하는 과정을 관찰하여 탐사보도를 쏟아냈다. 라 보스 데 갈리시아의 기자들은 지역신문의 경계를 넘어 스페인 전국을 돌아다니면 환경관련 탐사보도를 이어갔으며, 이러한 기사를 스페인의 신문과 방송에 독점적으로 제공했다. 일종의 비공식적인 환경기사 신디케이트를 오랫동안 운영한 것이다.

유사한 사례로 독일에서는 공영방송의 일기예보진행자였던 요르크 카헬만(Joerg Kachelmann)이 1991년부터 공영방송의 일기예보 프로그램을 진행하면서 동시에 일기예보 관련 뉴스만을 제공하는 뉴스신디케이트를 설립하여 운영했다. 지금까지도 카헬만은 일기예보뉴스를 각종 매체에 제공하고 있는데, 공영방송의 일기예보 진행은 개인비리문제로 중도하차했다. 이 여파로 카헬만의 메테오미디어(Meteomedia AG)는 더 이상 성장하지 못한 경험이 있다. 그러나 전문성을 갖춘 콘텐츠생산자들이 전문 뉴스 신디케이트를 설립하는 사례는 늘어날 전망이다.

5. 결론 및 시사점

뉴스통신사의 경영환경은 디지털화와 인터넷도입이후 크게 변화하고 있다. 인터넷의 발전은 뉴스매체의 중심을 신문과 텔레비전에서 인터넷과 모바일을 통한 콘텐츠소비로 무게중심을 이동시켰으며, 뉴스도 사진이나 영상이 곁들여진 기사 중심에서 인포그래픽과 동영상, 나아가 쌍방향 커뮤니케이션의 형태로 진화하고 있다. 또한 표준화된 보편적인 콘텐츠보다는 전문적이거나 이용자의 욕구에 맞게 맞춤형으로 제공하는 콘텐츠가 늘어나고 있다. 전통적으로 대중매체가 전달하는 뉴스를 수용하는데 만족했던 이용자들이 SNS의 발전과 더불어 적극적인 뉴스생산자로 등장하기 시작했다. 이러한 환경에서 뉴스통신사의 역할은 신속하고 광범위한 뉴스전달뿐만 아니라, 새로운 미디어기술에 이용자의 변화하는 욕구를 충족시키기 위해 진화할 필요가 있다.

유럽에서 가장 치열한 뉴스통신경쟁을 하고 있는 독일의 경우 현재 6개의 뉴스통신사와 4개의 전문뉴스통신사가 경쟁하고 있다. 독일의 뉴스통신사들은 치열한 경쟁에서 생존하기 위해 자기혁신을 하고 있다. 그 첫 번째가 통합뉴스룸의 운영이다. 통합뉴스룸은 전통적으로 정치, 경제, 문화, 사회, 국제, 체육등으로 나뉘던 취재부서의 개념이 사라지고, 자신의 전문분야에서 취재하는 기자가 송고한 기사를 ‘뉴스데스크’, '뉴스룸', '뉴스&에티터'들이 뉴스를 집적하고 재매개하여 다양한 플랫폼에 제공하는 것을 의미한다. 이러한 통합뉴스룸 설치의 목적은 뉴스의 상품으로서의 가치를 극대화시키는데 있다. 이를 위해서 뉴스를 제작하는 편집국내에서의 커뮤니케이션, 위계질서를 간소화하고, 부서이기주의나 매체별 속성에 치우친 편집방식을 과감히 탈피하는 것이다. 이를 통해 기자는 출입처에 가서 보도자료나 제보를 바탕으로 기사를 작성하는 일상적인 업무를 탈피하여, 자신이 기획한 기사를 심층적으로 취재하고 탐사를 통해서 고품질 기사를 작성할 수 있는 시간과 선택권을 부여하게 되며, 편집국은 잘 짜여진 각본에 따라 뉴스를 취합하는 것이 아니라, 발로 뛰는 기자들이 가져오는 다양한 이야기를 확보함으로써, 경쟁자와의 차별성을 얻을 수 있다. 이러한 통합뉴스룸에서 수행하게 될 개별적인 기자들의 역할은 다음과 같다.

첫째, 데스크는 뉴스룸편집자로 그날의 주요 테마를 선정하고, 매체별 또는 모든 매체를 아우를 수 있는 기사소재를 결정한다. 둘째, 국장석의 역할은 시시각각 수집되는 기사(기사, 사진, 영상등)을 확인하고 관련된 취재를 하는 기자들에게 제공한다. 셋째, 디자인 매니저와 제작자는 신문지면이나 방송화면, 편성순서를 총 책임진다. 통신사의 경우에 신디게이트형식으로 완결된 뉴스지면이나 화면을 제공하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 디지안 매니저의 역할은 고객이 필요로 하는 지면을 각 신문제호별, 방송프로그램별, 인터넷사이트별, 모바일 앱과 웹별로 제작하여야 한다. 넷째, 편집부장은 모든 터미널을 아울러 통신사가 제공하는 뉴스의 제공매체와 제공시점, 광고 및 판매등에 대한 조정역할을 담당한다. 다섯째, 지원팀은 뉴스룸편집자와 편집부장을 지원하는 역할을 담당한다. 통합뉴스룸을 설치하면 기존의 제작인력에 대한 재교육은 필수이다. 통합뉴스룸은 단순히 기사를 취합하여 통합하는 곳이 아니라, 뉴스를 기획하고 취재하는 단계부터 통합뉴스룸의 데이터베이스를 통해 사전정보를 수집, 분석하고, 취재도 오프라인뿐만 아니라 온라인에서도 활용할 수 있도록 동영상과 음성을 녹화할 수 있도록 교육한다. 최근 독일의 대학에서 통합뉴스룸에 적합한 인력을 교육하기 위한 교육과정을 도입하고 있다.

둘째로 지역신문에 지면을 제작해서 섹션으로 제공하는 서비스를 비롯하여 생활정보신문의 뉴스를 모듈의 형식으로 제공하는 서비스에 이르기까지 다양한 형태의 맞춤형 뉴스서비스를 개발하고 있다. 또한 빅데이터와 아카이브를 활용한 깊이있는 정보제공에 앞서고 있다.

소규모통신사가 발달한 유럽에서 뉴스신디케이트와 전문통신사의 구분은 모호한 편이다, 그러나 이러한 소규모통신사 가운데 사진이나 영상, 인포그래픽 등을 전문으로 제공하는 통신사를 뉴스